Der große historische Atlas

von Tschechisch-Schlesien

Identität, Kultur und Gesellschaft Tschechisch-Schlesiens

im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung mit Auswirkungen auf die Kulturlandschaft

Lubor Hruška, Lenka Jarošová, Radek Lipovski (eds.)

ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung

Ostrava

2021

Diese Publikation erscheint im Rahmen des Projektes DER GROSSE HISTORISCHE ATLAS TSCHECHISCH-SCHLESIENS - Identität, Kultur und Gesellschaft Tschechisch-Schlesiens im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung mit Auswirkungen auf die Kulturlandschaft; Projektkennzeichen: DG18P02OVV047; das Projekt wird aus dem Programm zur Förderung der angewandten Forschung und experimentellen Entwicklung der nationalen und kulturellen Identität für die Jahre 2016 bis 2022 (NAKI II) finanziert.

Gegenstand des Projektes ist eine umfassende Kartierung der historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet Tschechish-Schlesiens und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben. Es handelt sich um ein synthetisierendes multidisziplinäres Projekt, das Geschichte, Demographie, Soziologie, Wirtschaft, Stadtplanung und Naturwissenschaften miteinander verbindet. Das Projekt integriert die Erkenntnisse aus früheren Forschungsprojekten dreier Institutionen, die sich auf das Gebiet Tschechish-Schlesiens konzentrieren, und ergänzt sie durch weitere notwendige Forschungen. Diese Synthese wird eine neue Perspektive auf die Entwicklung des Territoriums bieten, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes großen historischen Veränderungen unterworfen war, einschließlich der Interaktion zwischen Gesellschaft und Landschaft, der Landschaftsverwaltung (Geschichte der Forst- und Landwirtschaft) und anderer Prozesse im Territorium (Auswirkungen des Bergbaus, des Krieges auf die Landschaft). Das multidisziplinäre Forschungsteam hat das Potenzial, völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand von Gesellschaft und Landschaft zu identifizieren (mehr Informationen auf der Projektwebsite : http://atlas-slezska.cz/).

Projektlöser: das ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú.

Mitlöser: Das Schlesische Landesmuseum

Mitlöser: Philosophische Fakultät, Universität Ostrava

In Zusammenarbeit mit: Museum der Region Teschen, Zuschussorganisation

Schlüsselwörter: Schlesien, Geschichte, Landschaft, Kultur, Identität

Herausgeber: Lubor Hruška – Lenka Jarošová – Radek Lipovski

Rezensenten:

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – Schlesische Universität in Opava, Fachbereich für historische Wissenschaften

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – VŠB – Technische Universität Ostrava, Institut für Umwelttechnologien

Autorenteam:

Jiří Brňovják, Lukáš Číhal, Lumír Dokoupil, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Dan Gawrecki, Tomáš Herman, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná

Kartografische Ausgaben:

Igor Ivan, David Kubáň, Peter Golej, Ondřej Kolodziej

Gegenstand des Projektes ist eine umfassende Kartierung der historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet Tschechish-Schlesiens und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben. Es handelt sich um ein synthetisierendes multidisziplinäres Projekt, das Geschichte, Demographie, Soziologie, Wirtschaft, Stadtplanung und Naturwissenschaften miteinander verbindet. Das Projekt integriert die Erkenntnisse aus früheren Forschungsprojekten dreier Institutionen, die sich auf das Gebiet Tschechish-Schlesiens konzentrieren, und ergänzt sie durch weitere notwendige Forschungen. Diese Synthese wird eine neue Perspektive auf die Entwicklung des Territoriums bieten, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes großen historischen Veränderungen unterworfen war, einschließlich der Interaktion zwischen Gesellschaft und Landschaft, der Landschaftsverwaltung (Geschichte der Forst- und Landwirtschaft) und anderer Prozesse im Territorium (Auswirkungen des Bergbaus, des Krieges auf die Landschaft). Das multidisziplinäre Forschungsteam hat das Potenzial, völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand von Gesellschaft und Landschaft zu identifizieren (mehr Informationen auf der Projektwebsite : http://atlas-slezska.cz/).

Projektlöser: das ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú.

Mitlöser: Das Schlesische Landesmuseum

Mitlöser: Philosophische Fakultät, Universität Ostrava

In Zusammenarbeit mit: Museum der Region Teschen, Zuschussorganisation

Schlüsselwörter: Schlesien, Geschichte, Landschaft, Kultur, Identität

Herausgeber: Lubor Hruška – Lenka Jarošová – Radek Lipovski

Rezensenten:

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – Schlesische Universität in Opava, Fachbereich für historische Wissenschaften

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – VŠB – Technische Universität Ostrava, Institut für Umwelttechnologien

Autorenteam:

Jiří Brňovják, Lukáš Číhal, Lumír Dokoupil, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Dan Gawrecki, Tomáš Herman, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná

Kartografische Ausgaben:

Igor Ivan, David Kubáň, Peter Golej, Ondřej Kolodziej

Eine interaktive Version des Atlasses in vier Sprachen (Tschechisch, Polnisch, Englisch und Deutsch) finden Sie unter: http://mapa.atlas-slezska.cz

Neben öffentlich zugänglichen Webquellen haben die Autoren des ATLASSES auch private Quellen genutzt. Die Autoren des ATLASSES bedanken sich bei den folgenden Institutionen und Personen für die Erlaubnis, ihre Mittel, Sammlungen und Fotos für die Erstellung der Bildteile des ATLASSES zu verwenden. Fotografien und Karten © Stadtarchiv Ostrava - Statutarische Stadt Ostrava; Archiv des Innenministeriums der Tschechischen Republik, Prag; Tschechisches Amt für Vermessungswesen und Kartographie , Prag; Tschechoslowakische Hussitenkirche; Museum Śląska Cieszyńskiego; Museum der Region Teschen; Nationalmuseum, Prag; Religionsgemeinschaft der Tschechoslowakischen Hussitenkirche, Ostrava-Radvanice; Nationales Kulturerbe-Institut; Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten; Gemeindeamt Sedliště; Schlesisches Landesmuseum; Zentralarchiv für Vermessung und Kartographie, Prag; Landesarchiv Opava;, Staatliches Bezirksarchiv Bruntál mit Sitz in Krnov; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Frýdek-Místek; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Jeseník; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Karviná; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Nový Jičín; Wagenmuseum in Studénka, Militäramt für Geographie und HydrometeorologieDobruška und M. Anděra; D. Baránek; O. Boháč; J. Bohdal; J. Brňovják; L. Číhal; J. Hamza; J. Horáková; V. Hrazdil; M. Hykel; T. Indruch; R. Janda; L. Jarošová; Z. Jordanidu; J. Juchelka; S. Juga; J. Jung; Z. Kittrich; O. Klusák; J. Kristiánová; J. Křesina; P. Koudelka; O. Kolář; I. Kozelek; J. Kubica; P. Lazárková; I. Lička; B. Lojkásek; J. Mach; K. Müller; F. Nesvadba; M. Pešata; M. Pietoň; D. Pindur; Z. Pohoda; A. Pokludová; M. Polák; M. Polášek; A. Pončová; A. Prágr; P. Proske; A. Pustka; L. Pustka; Š. Rak; V. Reichman; J. Roháček; P. Rödl; D. Saktorová; J. Sejkora; E. Schweserová; F. Sokol; J. Solnický; P. Suvorov; K. Šimeček; M. Šišmiš; P. Šopák; M. Šos; V. Švorčík; T. Urbánková; J. Vaněk; L. Wünsch; J. Zajíc; I. Zwach.

Die Luftaufnahmen (I. Kozelek - T. Indruch) wurden im Rahmen des Projektes "Die tschechisch-polnische Grenzregion aus der Vogelperspektive" aufgenommen. Das Projekt wurde im Jahr 2011 von der Stadt Krnov in Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Hlubčice mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung umgesetzt..

Neben öffentlich zugänglichen Webquellen haben die Autoren des ATLASSES auch private Quellen genutzt. Die Autoren des ATLASSES bedanken sich bei den folgenden Institutionen und Personen für die Erlaubnis, ihre Mittel, Sammlungen und Fotos für die Erstellung der Bildteile des ATLASSES zu verwenden. Fotografien und Karten © Stadtarchiv Ostrava - Statutarische Stadt Ostrava; Archiv des Innenministeriums der Tschechischen Republik, Prag; Tschechisches Amt für Vermessungswesen und Kartographie , Prag; Tschechoslowakische Hussitenkirche; Museum Śląska Cieszyńskiego; Museum der Region Teschen; Nationalmuseum, Prag; Religionsgemeinschaft der Tschechoslowakischen Hussitenkirche, Ostrava-Radvanice; Nationales Kulturerbe-Institut; Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten; Gemeindeamt Sedliště; Schlesisches Landesmuseum; Zentralarchiv für Vermessung und Kartographie, Prag; Landesarchiv Opava;, Staatliches Bezirksarchiv Bruntál mit Sitz in Krnov; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Frýdek-Místek; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Jeseník; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Karviná; Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Nový Jičín; Wagenmuseum in Studénka, Militäramt für Geographie und HydrometeorologieDobruška und M. Anděra; D. Baránek; O. Boháč; J. Bohdal; J. Brňovják; L. Číhal; J. Hamza; J. Horáková; V. Hrazdil; M. Hykel; T. Indruch; R. Janda; L. Jarošová; Z. Jordanidu; J. Juchelka; S. Juga; J. Jung; Z. Kittrich; O. Klusák; J. Kristiánová; J. Křesina; P. Koudelka; O. Kolář; I. Kozelek; J. Kubica; P. Lazárková; I. Lička; B. Lojkásek; J. Mach; K. Müller; F. Nesvadba; M. Pešata; M. Pietoň; D. Pindur; Z. Pohoda; A. Pokludová; M. Polák; M. Polášek; A. Pončová; A. Prágr; P. Proske; A. Pustka; L. Pustka; Š. Rak; V. Reichman; J. Roháček; P. Rödl; D. Saktorová; J. Sejkora; E. Schweserová; F. Sokol; J. Solnický; P. Suvorov; K. Šimeček; M. Šišmiš; P. Šopák; M. Šos; V. Švorčík; T. Urbánková; J. Vaněk; L. Wünsch; J. Zajíc; I. Zwach.

Die Luftaufnahmen (I. Kozelek - T. Indruch) wurden im Rahmen des Projektes "Die tschechisch-polnische Grenzregion aus der Vogelperspektive" aufgenommen. Das Projekt wurde im Jahr 2011 von der Stadt Krnov in Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Hlubčice mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung umgesetzt..

© ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, 2021

Inhaltsverzeichnis

Liste der Abkürzungen

| a. v. | Augsburger Bekenntnis |

| AMO | Archiv der Stadt Ostrau - Statutarische Stadt Ostrau |

| AOPK | Naturschutzbehörde der Tschechischen Republik |

| c. k. | kaiserlich-königlich |

| ČCE | Tschechische Evangelische Kirche |

| CČS | Kirche der Tschechoslowakei |

| CČSH | Tschechoslowakische Hussitenkirche |

| ČR | Tschechische Republik |

| ČSAD | Tschechoslowakischer Automobiltransport |

| ČSD | Tschechoslowakische Eisenbahnen |

| ČSR | Tschechoslowakische Republik |

| ČSSS | Tschechoslowakische Staatliche Bauernhöfe |

| ČSTV | Tschechoslowakischer Verband für Leibeserziehung und Sport |

| ČSÚ | Tschechisches Statistisches Amt |

| ČÚZK | Tschechisches Amt für Vermessung und Kartographie |

| DMR | Digitales Höhenmodell |

| CHKO | Landschaftsschutzgebiet |

| JZD | Landwirtschaftliche Genossenschaft |

| k. ú. | Katastergebiet |

| KSČ | Kommunistische Partei der Tschechoslowakei |

| KBD | Eisenbahn Košice-Bohumín |

| LECAV | Lutherische Evangelische Kirche des Augsburger Bekenntnisses in der Tschechischen Republik |

| LFA | weniger begünstigte Gebiete |

| MHD | öffentlicher Nahverkehr |

| MLL | Masaryk Flugliga |

| MT | Museum Teschen |

| MSK | Region Mährisch-Schlesien |

| MŚC | Museum Śąska Cieszyńskiego |

| MU | Masaryk-Universität |

| MV ČR | Ma Innenministerium der Tschechischen Republik |

| MZV ČR | Außenministerium der Tschechischen Republik |

| n. p. | nationales Unternehmen |

| NDVI | Normalized Difference Vegetation Index |

| NHKG | Nová hut' Klementa Gottwalda |

| NM | Nationalmuseum |

| NPR | Nationales Naturschutzgebiet |

| NPÚ | Nationales Institut für Kulturerbe |

| OKD | Bergwerke Ostrava-Karviná |

| OKR | Ostrava-Carvinský revír |

| OLK | Region Olomouc |

| OU | Universität Ostrau |

| OÚ | Gemeindeverwaltung |

| ÖNB | Österreichische Nationalbibliothek Wien |

| PR | Naturschutzgebiet |

| PřF | Fakultät für Naturwissenschaften |

| RVHP | Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe |

| s. o. | Gerichtsbezirk |

| s. p. | Staatsbetrieb |

| s. r. o. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |

| SCEAV | Schlesische Evangelische Kirche des Augsburger Bekenntnisses |

| SLDB | Volkszählung, Häuser und Wohnungen |

| SO OPR | Verwaltungsbezirk einer Gemeinde mit erweiterter Zuständigkeit |

| SOkA Bruntál | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Bruntál mit Sitz in Krnov |

| SOkA Frýdek-Místek | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Frýdek-Místek |

| SOkA Jeseník | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Jeseník |

| SOkA Karviná | Landesarchiv Karviná in Opava, Staatliches Bezirksarchiv Karviná |

| SOkA Nový Jičín | Landesarchiv Opava, Staatliches Bezirksarchiv Nový Jičín |

| StS | State Farm |

| SZM | Schlesisches Landesmuseum |

| SZEŠ | Landwirtschaftliche Mittelschule |

| SZTŠ | Höhere landwirtschaftliche Fachschule |

| ÚAZK | Zentralarchiv für Vermessung und Kataster |

| VGHMÚř | Militärisches geographisches und hydrometeorologisches Amt Dobruška |

| VOKD | Construction - Bergwerke Ostrava-Karviná |

| z. ú. | eingetragenes Institut |

| ZAO | Landesarchiv Opava |

| zl | Zloty |

| ZPF | Fonds für landwirtschaftliche Flächen |

| ŽNO | Jüdische Religionsgemeinschaf |

Unterregionen von Tschechisch-Schlesien

Begründung der Schriftform der Verbindung zwischen Tschechish-Schlesien, Österreichisch-Schlesien, Preußisch-Schlesien und Teschener-Schlesien

Heutzutage begegnen wir verschiedenen Varianten der schriftlichen Form des Ausdrucks " TSCHECHISH-SCHLESIEN". Die Argumente beruhen einerseits auf der Übereinstimmung mit der aktuellen Form der sprachlichen Kodifizierung, andererseits suchen sie Halt in der gewohnheitsmäßigen Verwendung ähnlicher Namen (z.B. Österreichisch-Schlesien) in der Schrift. Das Autorenkollektiv hat sich entschieden, sich an die derzeit gültige Grammatik der tschechischen Sprache zu halten, und deshalb verwenden wir im Text die Formulierung Tschechisch-Schlesien. Im Folgenden stellen wir kurz die Argumente für diese Entscheidung dar. Es handelt sich um einen Zwei-Wort-Namen, der aus einem Adjektiv und einem Eigennamen besteht, wobei der Eigenname nicht Teil des geografischen Namens ist und nur die nähere Lokalisierung des durch den Eigennamen bezeichneten Gebiets angibt (ähnliches Beispiel Opauer Schlesien = das Gebiet in Schlesien um die Stadt Opava). Gleichzeitig kann bei der schriftlichen Form der Bezeichnung " Tschechish- Schlesien" die Regel für die Kombination eines Adjektivs und des Namens einer Region, Mikroregion oder Euroregion nicht angewendet werden, wie im Fall von Teschener-Schlesien, das seit 1998 dank der Einführung eines Europrogramms zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Bereich eine Euroregion ist. Letztlich können wir uns nicht auf die Regel verlassen, historische Namen von Staaten zu schreiben, wie im Fall von Österreichisch-Schlesien, das durch kaiserliche Entscheidung in den Jahren 1850-1918 zu einem der Kronländer des österreichisch-ungarischen Reiches mit der Hauptstadt Opava wurde (man beachte, dass wir hier auch sprachlich abwägen können, da der offizielle Name dieses Herzogtums Ober- und Niederschlesien war).

Im Anschluss an die oben genannten Argumente und unter Berücksichtigung des primären Ziels der Autoren, die historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet von Tschechish- Schlesien und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben, umfassend abzubilden, entschied sich das Autorenteam, die Schriftform des österreichischen, preußischen und teschener Schlesiens in gleicher Weise anzuwenden. Für die ersten beiden stützen wir uns auf das Argument des Fehlens eines offiziellen historischen Namens; für Teschener Schlesien arbeiten wir mit einer anderen zeitlichen und räumlichen Definition als die aktuelle Euroregion.

Heutzutage begegnen wir verschiedenen Varianten der schriftlichen Form des Ausdrucks " TSCHECHISH-SCHLESIEN". Die Argumente beruhen einerseits auf der Übereinstimmung mit der aktuellen Form der sprachlichen Kodifizierung, andererseits suchen sie Halt in der gewohnheitsmäßigen Verwendung ähnlicher Namen (z.B. Österreichisch-Schlesien) in der Schrift. Das Autorenkollektiv hat sich entschieden, sich an die derzeit gültige Grammatik der tschechischen Sprache zu halten, und deshalb verwenden wir im Text die Formulierung Tschechisch-Schlesien. Im Folgenden stellen wir kurz die Argumente für diese Entscheidung dar. Es handelt sich um einen Zwei-Wort-Namen, der aus einem Adjektiv und einem Eigennamen besteht, wobei der Eigenname nicht Teil des geografischen Namens ist und nur die nähere Lokalisierung des durch den Eigennamen bezeichneten Gebiets angibt (ähnliches Beispiel Opauer Schlesien = das Gebiet in Schlesien um die Stadt Opava). Gleichzeitig kann bei der schriftlichen Form der Bezeichnung " Tschechish- Schlesien" die Regel für die Kombination eines Adjektivs und des Namens einer Region, Mikroregion oder Euroregion nicht angewendet werden, wie im Fall von Teschener-Schlesien, das seit 1998 dank der Einführung eines Europrogramms zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Bereich eine Euroregion ist. Letztlich können wir uns nicht auf die Regel verlassen, historische Namen von Staaten zu schreiben, wie im Fall von Österreichisch-Schlesien, das durch kaiserliche Entscheidung in den Jahren 1850-1918 zu einem der Kronländer des österreichisch-ungarischen Reiches mit der Hauptstadt Opava wurde (man beachte, dass wir hier auch sprachlich abwägen können, da der offizielle Name dieses Herzogtums Ober- und Niederschlesien war).

Im Anschluss an die oben genannten Argumente und unter Berücksichtigung des primären Ziels der Autoren, die historischen Prozesse, die die Bevölkerung und die Landschaft vor allem nach 1848 bis in die Gegenwart auf dem Gebiet von Tschechish- Schlesien und des territorial zusammenhängenden "Mährischen Keils" beeinflusst haben, umfassend abzubilden, entschied sich das Autorenteam, die Schriftform des österreichischen, preußischen und teschener Schlesiens in gleicher Weise anzuwenden. Für die ersten beiden stützen wir uns auf das Argument des Fehlens eines offiziellen historischen Namens; für Teschener Schlesien arbeiten wir mit einer anderen zeitlichen und räumlichen Definition als die aktuelle Euroregion.

Einleitung

Das Gebiet von Tschechish-Schlesien bildet heute eine sehr vielfältige Region, die sich aus mehreren Regionen zusammensetzt: den Regionen Opava, Hlučín, Ostrava, Těšín und Jesenice. Der überwiegende Teil des Gebietes liegt in der Mährisch-Schlesischen Region, das westliche Ende (Jesenicko) in der Region Olomouc. In der gegenwärtigen Verwaltungsstruktur der Tschechischen Republik sind die Grenzen nicht einfach zu definieren, da die Grenzen von Tschechish-Schlesien derzeit das Gebiet mehrerer Gemeinden und Städte (z.B. Ostrava, Frýdek-Místek) durchqueren. Der Abdruck des historischen Gedächtnisses von Schlesien ist hier immer noch offensichtlich, sowohl im Siedlungsmuster, der Landschaft und der schöpferischen menschlichen Tätigkeit in ihr, als auch in den Köpfen der Menschen, die in diesem Gebiet leben, in ihren Bräuchen, Werten und der Kultur.

Der "Große Historische Atlas von Tschechish-Schlesien" (ATLAS) wurde von einem multidisziplinären Team von Experten aus den Bereichen Geschichte, Demographie, Soziologie, Ökonomie, Stadtplanung und Naturwissenschaften erstellt. Durch die Synthese des Expertenwissens, das im ATLAS benutzerfreundlich interpretiert wird, ist ein umfassendes Bild der Entwicklung eines Gebietes entstanden, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes oft großen historischen Veränderungen unterworfen war. Als Schlesische Kriege werden die drei militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Königreich Preußen und der Habsburgermonarchie bezeichnet, die zwischen 1740 und 1763 um die Kontrolle der ehemals österreichischen Region Schlesien ausgetragen wurden. Infolge dieser Auseinandersetzungen wurde Schlesien in einen österreichischen und einen preußischen Teil geteilt (die heute noch leben und im Volksmund als "Kaiser" und "Preuße" bezeichnet werden). Zur Zeit des Zusammenbruchs der österreichisch-ungarischen Monarchie kam es auch zwischen den neu entstandenen Staaten Tschechoslowakei und Polen zu einem Streit um Teschen. Ein weiteres bedeutendes Ereignis in der Transformation des Territoriums war die Umsiedlung der Einwohner nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, von der vor allem die Region Jeseníky betroffen war. All diese Ereignisse hatten einen großen Einfluss auf das historische Gedächtnis der dort lebenden Bewohner, auf die Wahrnehmung ihrer Identität mit dem Gebiet und auf die soziokulturelle Entwicklung.

Der ATLAS integriert das Wissen aus Forschungsprojekten mehrerer Institutionen, die sich auf das Gebiet von Teschener-Schlesien konzentrieren. Diese Institutionen sind ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú., die Kunstfakultät der Universität Ostrava, das Schlesische Museum, insbesondere sein Schlesisches Institut. Wichtig für die Entstehung des ATLASSES war auch die Zusammenarbeit mit dem Museum in Těšínsko.

Der ATLAS besteht aus einem Satz kommentierter Karten, die das Gebiet von Teschener-Schlesien in sieben Abschnitten darstellen, die sich mit der physischen Geographie, der historischen Geographie, der Demographie, der soziokulturellen Entwicklung, den wirtschaftlichen Prozessen, der Landschaftsentwicklung und der Identität der Bewohner des Gebietes beschäftigen. Das multidisziplinäre Team hatte dank seiner bisherigen langjährigen beruflichen Erfahrung mit Arbeiten zu den oben genannten Themen das Potenzial, nicht nur Veränderungen zu vergleichen, sondern vor allem völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand der Gesellschaft und der Landschaft zu erkennen. Neben den historischen und geografischen Informationen hat das Team auch mit soziologischen Konzepten von Identität und Kultur gearbeitet. Das Mittel zur Gewinnung soziologischer Informationen über die Bewohner des untersuchten Gebietes war eine umfangreiche quantitative Befragung einer Stichprobe der Bevölkerung (3000 Befragte), die durch eine qualitative Untersuchung in Form von 10 Gruppendiskussionen in fünf Gebieten des untersuchten Gebietes vertieft wurde. Die gewonnenen Informationen fließen in den siebten Abschnitt des ATLASSES ein.

Der "Große Historische Atlas von Tschechish-Schlesien" (ATLAS) wurde von einem multidisziplinären Team von Experten aus den Bereichen Geschichte, Demographie, Soziologie, Ökonomie, Stadtplanung und Naturwissenschaften erstellt. Durch die Synthese des Expertenwissens, das im ATLAS benutzerfreundlich interpretiert wird, ist ein umfassendes Bild der Entwicklung eines Gebietes entstanden, das innerhalb des mitteleuropäischen Raumes oft großen historischen Veränderungen unterworfen war. Als Schlesische Kriege werden die drei militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Königreich Preußen und der Habsburgermonarchie bezeichnet, die zwischen 1740 und 1763 um die Kontrolle der ehemals österreichischen Region Schlesien ausgetragen wurden. Infolge dieser Auseinandersetzungen wurde Schlesien in einen österreichischen und einen preußischen Teil geteilt (die heute noch leben und im Volksmund als "Kaiser" und "Preuße" bezeichnet werden). Zur Zeit des Zusammenbruchs der österreichisch-ungarischen Monarchie kam es auch zwischen den neu entstandenen Staaten Tschechoslowakei und Polen zu einem Streit um Teschen. Ein weiteres bedeutendes Ereignis in der Transformation des Territoriums war die Umsiedlung der Einwohner nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, von der vor allem die Region Jeseníky betroffen war. All diese Ereignisse hatten einen großen Einfluss auf das historische Gedächtnis der dort lebenden Bewohner, auf die Wahrnehmung ihrer Identität mit dem Gebiet und auf die soziokulturelle Entwicklung.

Der ATLAS integriert das Wissen aus Forschungsprojekten mehrerer Institutionen, die sich auf das Gebiet von Teschener-Schlesien konzentrieren. Diese Institutionen sind ACCENDO - Zentrum für Wissenschaft und Forschung, z. ú., die Kunstfakultät der Universität Ostrava, das Schlesische Museum, insbesondere sein Schlesisches Institut. Wichtig für die Entstehung des ATLASSES war auch die Zusammenarbeit mit dem Museum in Těšínsko.

Der ATLAS besteht aus einem Satz kommentierter Karten, die das Gebiet von Teschener-Schlesien in sieben Abschnitten darstellen, die sich mit der physischen Geographie, der historischen Geographie, der Demographie, der soziokulturellen Entwicklung, den wirtschaftlichen Prozessen, der Landschaftsentwicklung und der Identität der Bewohner des Gebietes beschäftigen. Das multidisziplinäre Team hatte dank seiner bisherigen langjährigen beruflichen Erfahrung mit Arbeiten zu den oben genannten Themen das Potenzial, nicht nur Veränderungen zu vergleichen, sondern vor allem völlig neue Kausalitäten zwischen historischen Prozessen und dem aktuellen Zustand der Gesellschaft und der Landschaft zu erkennen. Neben den historischen und geografischen Informationen hat das Team auch mit soziologischen Konzepten von Identität und Kultur gearbeitet. Das Mittel zur Gewinnung soziologischer Informationen über die Bewohner des untersuchten Gebietes war eine umfangreiche quantitative Befragung einer Stichprobe der Bevölkerung (3000 Befragte), die durch eine qualitative Untersuchung in Form von 10 Gruppendiskussionen in fünf Gebieten des untersuchten Gebietes vertieft wurde. Die gewonnenen Informationen fließen in den siebten Abschnitt des ATLASSES ein.

Das Hauptziel des ATLASSES ist es, die historischen Prozesse zu identifizieren, die die Bevölkerung und die Landschaft nach 1848 bis zur Gegenwart auf dem Gebiet von Teschener-Schlesien und der territorial verbundenen "Mährischer Keil", die gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Landschaft, Landschaftspflege (Geschichte der Forst- und Landwirtschaft) und andere Prozesse im Gebiet (Einfluss des Bergbaus, Krieg) beeinflusst haben. Im Allgemeinen geht es um die Entwicklung der Gesellschaft in Tschechish-Schlesien im Prozess der Modernisierung mit Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, in der die Menschen seit Jahrhunderten leben. Neben dem Hauptziel gibt es Unterziele, die die Gesamtsituation zeigen. Die Kausalität der Entwicklung der territorialen, regionalen, nationalen und kulturellen Identität wird abgebildet und erklärt, einschließlich der Entwicklung der Zufriedenheit der Bewohner mit der Lebensqualität und ihrer Wahrnehmung der Landschaft, in der sie leben. Die Daten, die kartografisch auf dem Gebiet abgebildet sind, erklären langjährige wirtschaftliche und soziodemografische Prozesse, einschließlich der Entwicklung der Siedlungsstruktur. Gleichzeitig werden durch die umfassende Kartografierung der Spezifika der Entwicklung einer Kulturlandschaft, die dramatische Veränderungen erfahren hat, Spuren von Ereignissen in der Landschaft identifiziert, um die Veränderungen im Territorium zu dokumentieren. Der multidisziplinäre Ansatz des ATLASSES hat ein umfassendes Verständnis der Landschaft und der sozioökonomischen Aktivitäten in ihr ermöglicht und damit auch die Möglichkeiten historischer Museumspräsentationen um Perspektiven aus den verschiedenen natur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen erweitert, die die miteinander verknüpften historischen und gegenwärtigen Einflüsse der Bevölkerungen auf die Landschaft und die Siedlungen erklären.

Da die hier präsentierten Informationen eine transnationale Reichweite haben, kann davon ausgegangen werden, dass sie als Grundlage für die aktuelle Diskussion über die Problematik der nationalen Identität und für die Verfolgung der Entwicklung der Beziehung zwischen Menschen und Landschaften dienen werden. Die Autoren sind der Meinung, dass die gewonnenen Informationen sowohl für museale Präsentationen als auch für die Bildung von Schülern, Studenten und Bewohnern des Gebietes genutzt werden können.

Da die hier präsentierten Informationen eine transnationale Reichweite haben, kann davon ausgegangen werden, dass sie als Grundlage für die aktuelle Diskussion über die Problematik der nationalen Identität und für die Verfolgung der Entwicklung der Beziehung zwischen Menschen und Landschaften dienen werden. Die Autoren sind der Meinung, dass die gewonnenen Informationen sowohl für museale Präsentationen als auch für die Bildung von Schülern, Studenten und Bewohnern des Gebietes genutzt werden können.

1. HISTORISCH-GEOGRAPHISCHER KONTEXT

INHALT DES KAPITELS

1.1 Herkunft der Siedlungen

Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC), Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. (ACC)

1.2 Arten von Siedlungen

Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)

1.3 Entwicklung der Staatsgrenze zwischen 1742-1918

PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)

1.4 Entwicklung der Staatsgrenze seit 1918

PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)

1.5 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur 1742-1918

Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)

1.6 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur seit 1918

Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)

1.7 Die Entwicklung der Gebäude auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien

Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)

Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC), Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. (ACC)

1.2 Arten von Siedlungen

Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)

1.3 Entwicklung der Staatsgrenze zwischen 1742-1918

PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)

1.4 Entwicklung der Staatsgrenze seit 1918

PhDr. Radim Jež, Ph.D. (OU)

1.5 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur 1742-1918

Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)

1.6 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur seit 1918

Mgr. Karolína Ondřeková (ACC), Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (OU)

1.7 Die Entwicklung der Gebäude auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien

Ing. arch. Dagmar Saktorová (ACC)

1.1 Herkunft der Siedlungen

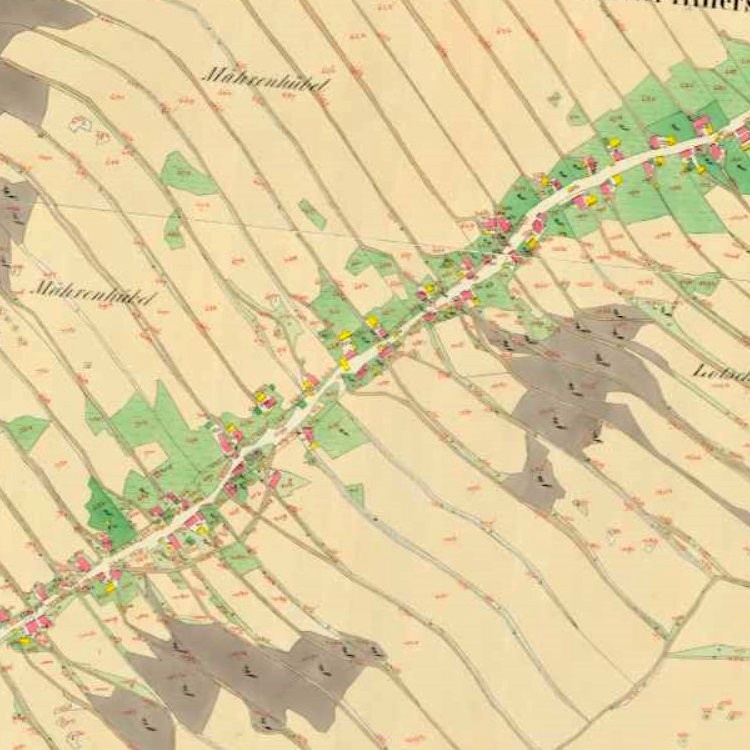

Bei der Besiedlung Schlesiens wurde das uralte Muster der Durchdringung entlang von Bächen (Flüsse, Bäche, Rinnsale) angewendet. Die landwirtschaftliche Bevölkerung siedelte sich zuerst im Tiefland an. Einen wesentlichen Einfluss auf die Lage der Siedlungen hatten die Routen der Handelswege, insbesondere die sog. Bernsteinstraße von der Ostsee zur Adria und die sog. Schilfstraße, die Prag mit Krakau verband.

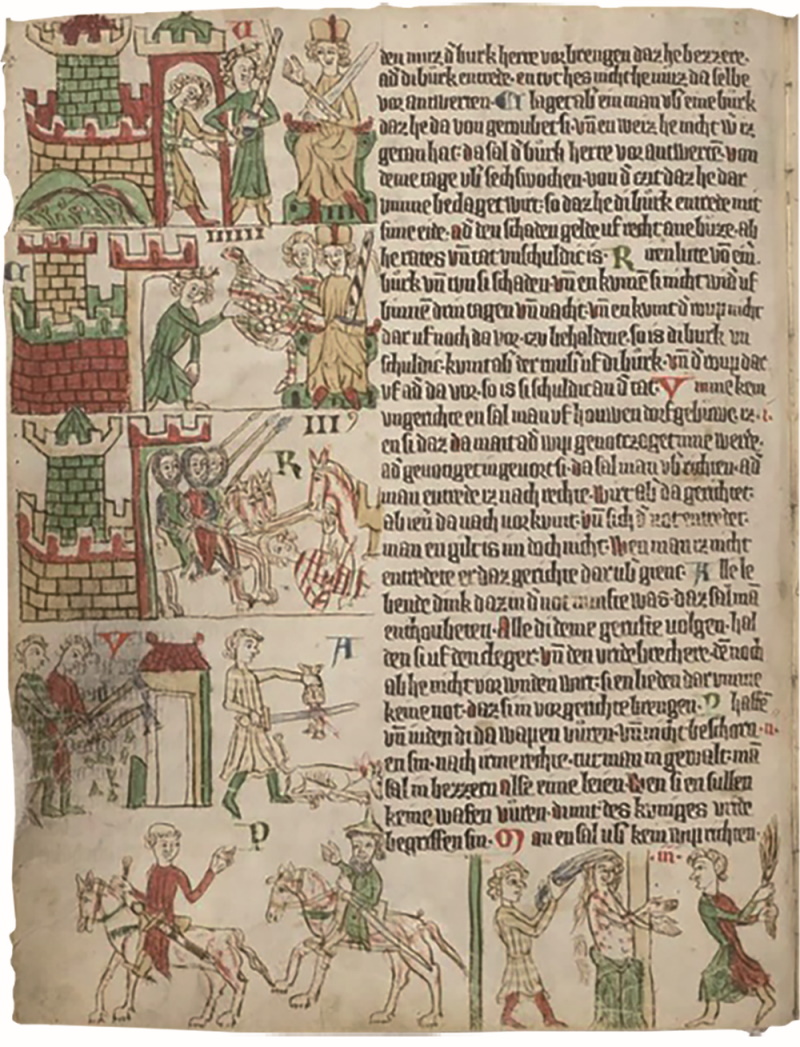

Die spätere Entstehung des Siedlungsnetzes im größten Teil des Territoriums ist mit der mittelalterlichen Kolonisation verbunden, die die Gründung neuer Städte und Dörfer mit sich brachte, von denen die meisten bis heute erhalten geblieben sind. Ab dem 12. Jahrhundert fand eine interne Kolonisation statt, bei der die heimische Bevölkerung eine große Rolle spielte, aber die substaatliche Transformation war nur mit der externen Kolonisation verbunden, die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts begann, im 14. Jahrhundert fortgesetzt wurde und in den Berggebieten auch später noch weiterging. Es war die Initiative der Herrscher und der hohen Vertreter der Kirche und des Adels. Dabei gingen die Wälder nach und nach durch Rodung verloren und die Agrarlandschaft wurde vergrößert. Aus verschiedenen Ländern kamen Kolonisten nach Schlesien. Der deutsche Strom setzte sich durch und floss elbaufwärts durch Böhmen, Mähren und Schlesien, mit Ziel in Oberungarn. Die Siedler brachten neue Rechtsnormen sowohl für die städtische (Schwaben- und Sachsenspiegel) als auch für die ländliche Bevölkerung (Emphyteutisches Recht). Der Zustrom der Bevölkerung führte zur Besiedlung höher gelegener Gebiete, wo eine Reihe neuer Dörfer entstand, deren Bevölkerung mit ungünstigen natürlichen Bedingungen zurechtkommen musste.

Lokatoren wurden von Grundbesitzern beauftragt, neue Städte auf grünen Wiesen (in unbewohnten Gebieten) oder an der Stelle ehemaliger Dörfer zu gründen. Diese Städte hatten, anders als die älteren, "wachsenden" Städte einen gleichmäßigen Grundriss. Zu den ersten Gründungen gehörten die sogenannten Oberstädte, als neue Siedler durch den großen Bodenschatz Schlesiens (Zlaté Hory) angelockt wurden. Ihre Schirmherren waren oft Bischöfe von Wrocław und Piastenfürsten. Neue Impulse in der Besiedlung brachte auch der Bau oder die Rekonstruktion der mittelalterlichen Burgen (Hradec nad Moravicí, Hukvaldy, Landek, Vikštejn usw.). Es bildete sich ein neues Modell der landwirtschaftlichen Produktion, das die Ausweitung des Dreifeldersystems (das Wintergetreide, das Sommergetreide, die Brache) mit sich brachte. Die regelmäßige Anordnung der Ackerflächen führte zu einem Übergang von extensiver zu intensiver Produktion, und die landwirtschaftlichen Werkzeuge wurden verbessert.

Ein spürbarer Eingriff in die Entwicklung der Siedlung im 15. Jahrhundert waren die ungarischen Kriegszüge. Viele Burgen wurden erobert und Dörfer verwüstet, von denen viele nicht wiederaufgebaut wurden. Der Adel nutzte dies, um sich unbesiedeltes Land anzueignen und seine Besitzungen zu erweitern. Neben dem wachsenden Interesse an der Gewinnung von Edelmetallen (Gold, Silber) nahmen auch die wirtschaftlichen Aktivitäten des Adels zu (z.B. neue Ausrichtung auf Eisenerzbergbau und Metallurgie). In der Region des Odertals entwickelte sich die Fischzucht und es wurden neue Siedlungen gegründet.

Ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts begann sich ein neues Phänomen durchzusetzen, die sogenannte Walachische Kolonisation. Die Walachen kamen aus dem Osten entlang des Karpatenbogens nach Teschen und Ostmähren. Ihre Besonderheit war die Art der Viehzucht in den Bergen und die Herstellung von Schafprodukten. Im Frühjahr wurden die Herden zu den Hirtenhütten in den Bergen getrieben, wo sie bis zum Herbst in nicht überdachten Pferchen (Ausläufen) gehalten wurden. Im 17. Jahrhundert breitete sich auch die so genannte Hirtenkolonisation flussaufwärts der Flüsse und Bäche aus, und die beiden Gruppen vermischten sich und gingen ineinander über. Der Dreißigjährige Krieg führte zu einer Entvölkerung der Bevölkerung und einer Verwüstung von Siedlungen - Städten und Dörfern, vor allem entlang der Routen von militärischen Bewegungen und Zusammenstößen. Es gab jedoch keine größeren Veränderungen im Siedlungsnetz. In der Nachkriegszeit kam es zum Höhepunkt des Prozesses der Stärkung der Grundherrschaft, der Differenzierung des Adels, einschließlich der Veränderungen in der Zusammensetzung des Grundbesitzes (Auszug der Nichtkatholiken).

Der letzte Eingriff in die Siedlungsverhältnisse der noch traditionellen Gesellschaft war die Parzellierung der Höfe und die mit der Gründung neuer Siedlungen verbundene Josephinische Kolonisation. Der Grund dafür war die Tatsache, dass die Steuereinnahmen aus dem parzellierten Land höher waren als die Erträge aus der eigenen Landwirtschaft der Eigentümer. Auf Initiative des österreichischen Ökonomen Raab entstanden die sogenannten Raabsiedlungen, die sich durch einen sehr regelmäßigen Grundriss auszeichnen. Auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien waren dies Ditrichštejn (heute Teil der Stadt Jeseník), Lipina (heute Teil der Gemeinde Štáblovice), Tábor (heute Teil der Gemeinde Velké Heraltice) und andere. Im 18. Jahrhundert war der langfristige Prozess der Besiedlung der Landschaft im Wesentlichen abgeschlossen. Neue Impulse brachten die Industrialisierung, die sich ab dem 19. Jahrhundert entwickelte, sowie die massive Förderung des Bergbaus und die Entwicklung der Schwerindustrie in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg.

1.2 Arten von Siedlungen

Das Gebiet des heutigen Schlesiens umfasst im Wesentlichen drei Bereiche der ländlichen Besiedlung nach den Siedlungstypen und der Regelmäßigkeit ihres Grundrisses sowie zwei historische Grundtypen von Städten.

In den mittleren Gebieten, die früher von durchgehenden Wäldern bedeckt waren und während der spätmittelalterlichen Kolonisation besiedelt wurden, haben die Dörfer einen lockeren, aber regelmäßigen Grundriss mit einem größeren Abstand zwischen den Gehöften. Die Achse dieser Terrassendörfer, die auch als Walddörfer bezeichnet werden, ist meist ein Bach und eine Straße. Im Gegensatz zum vorherigen Typus ist der Landbesitz der Eigentümer in einem Gürtel hinter den Gehöften konzentriert und bildet ein sogenanntes "Pflugland". Die Grenzen dieser Streifen sind dank der alten Bäume, die sie säumen, an vielen Stellen noch sichtbar. Das ausgedehnte Gebiet der Felddörfer umfasst das gesamte Hohe und Niedere Gesenke mit Ausnahme der höchsten Höhenlagen und eines Teiles des Odertales und des Vorlandes der Beskiden. Die am besten erhaltenen sind die Pflugfelder in der Region Holčovice.

Die Kettendörfer der Beskiden und Teile von Ostrava haben einen ähnlichen, aber noch lockereren und weniger regelmäßigen Grundriss und bilden einen Übergangstyp zum dritten und am wenigsten regelmäßigen Typ - der Streubesiedlung von Teschener Schlesien mit geteilten Abschnitten. Auch die Massendörfer in den höheren Lagen der Beskiden haben einen unregelmäßigen Grundriss. Aber auch in Schlesien sind Dörfer des gemischten Typs häufig anzutreffen.

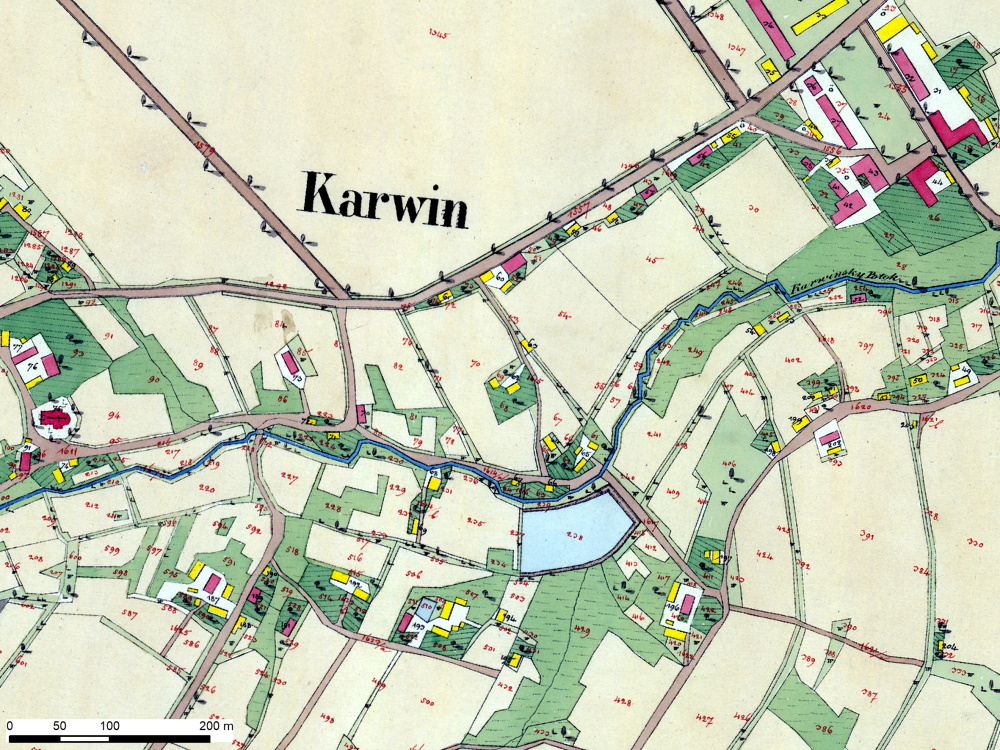

Die Städte Schlesiens, wie sie erhalten geblieben sind, tragen mit wenigen Ausnahmen die Merkmale von gegründeten Kolonialstädten mit einem regelmäßigen Kernbereich eines zentralen Platzes. Typische Merkmale des Volkshauses in Gesenke sind noch an vielen Stellen erhalten (Holčovicko) quadratischen oder rechteckigen Grundriss und mit einem mehr oder weniger rechtwinkelig verlaufenden Wegenetz. Die Ausnahmen sind Krnov und Opava (und Těšín auf der polnischen Seite), deren unregelmäßiger Grundriss auf einen älteren Ursprung hinweist. Neue Städte wurden auch an der Stelle früherer Dörfer gegründet, die von der neuen Parzellierung überdeckt wurden. Erst in der relativ jungen Zeit wurde die Stadt Havířov gegründet (in den 50. Jahren des 20. Jahrhunderts), aber auch Český Těšín, das nach der Teilung von Těšín durch die tschechisch-polnische Grenze nach dem Stadtplan als neue Stadt errichtet wurde. Zu den ausgestorbenen Siedlungen gehört das ursprüngliche Dorf Karviná (heute Karviná-Doly), das dem Kohlebergbau weichen musste.

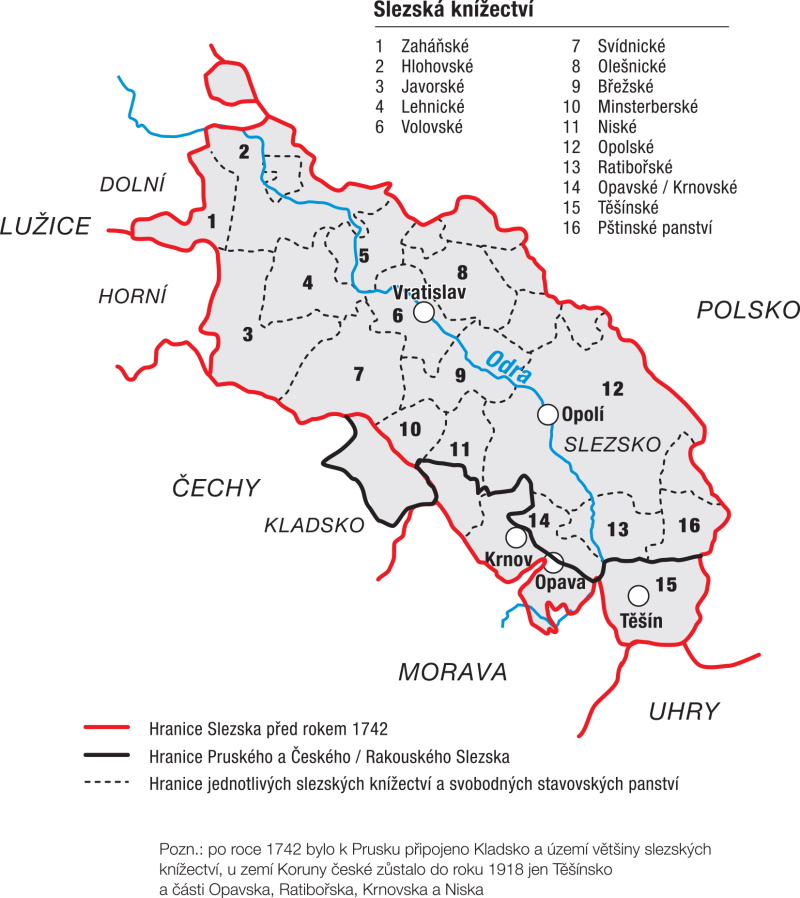

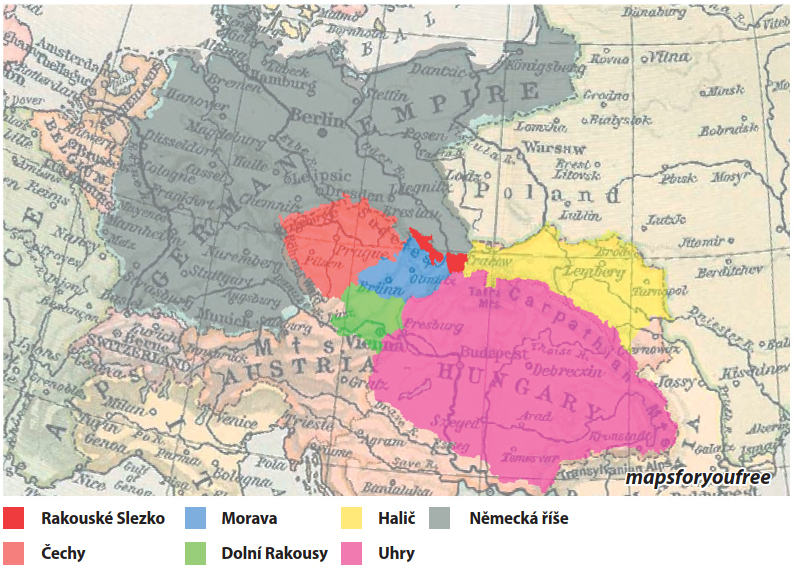

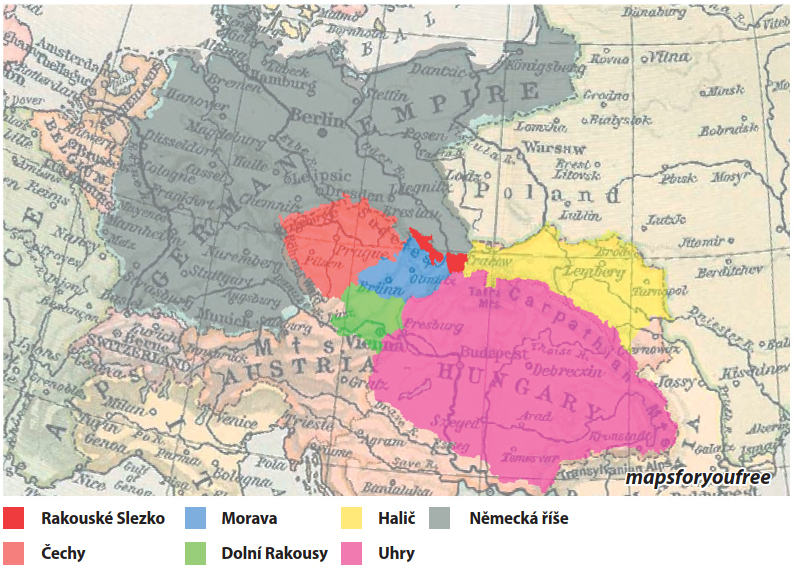

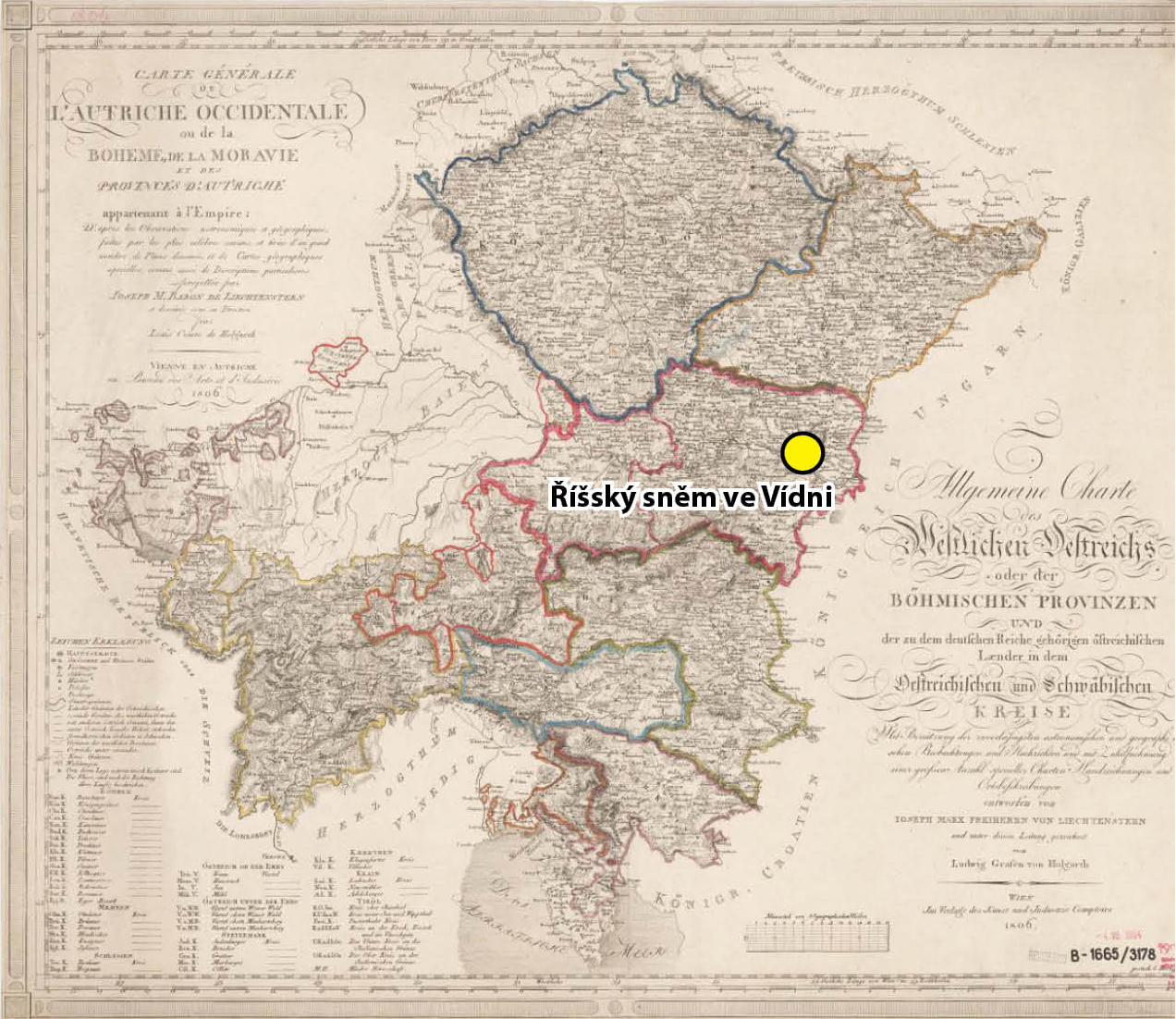

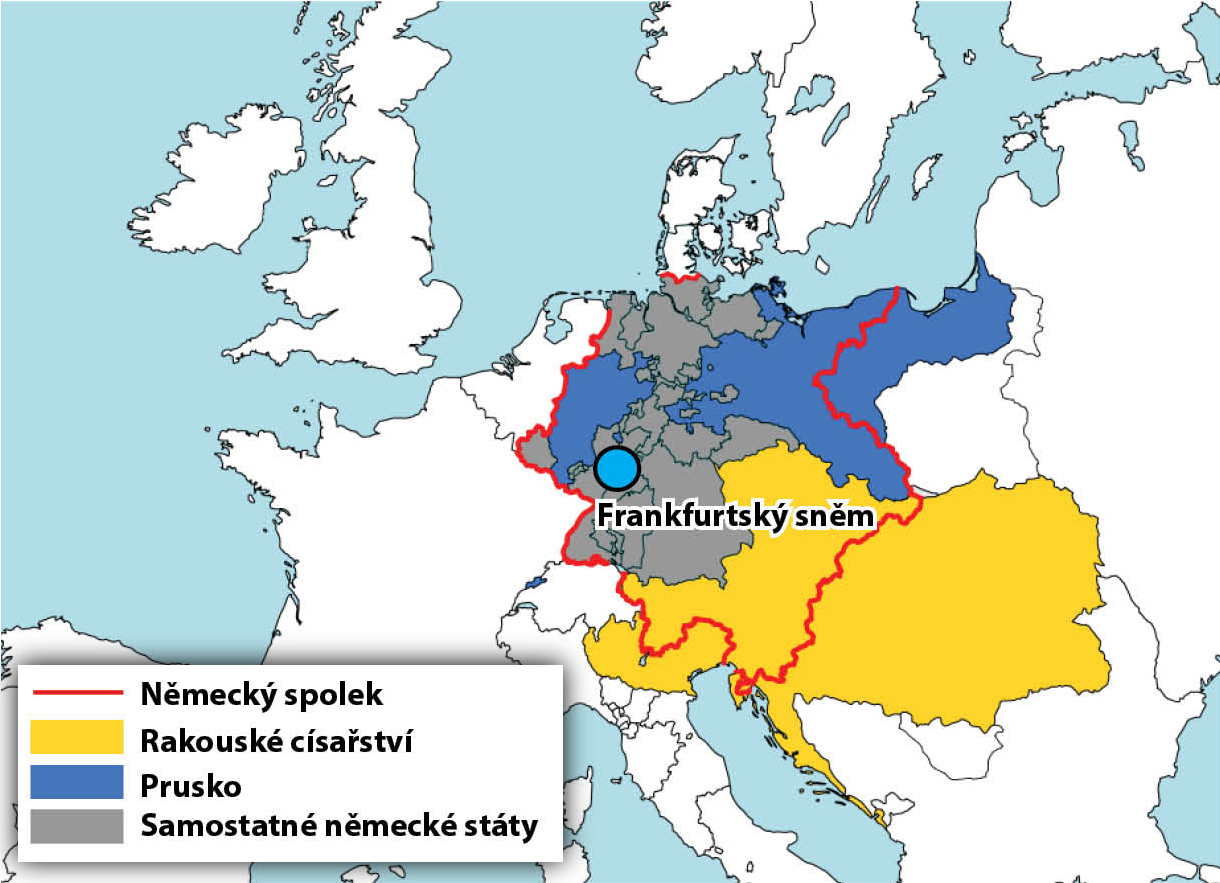

1.3 Entwicklung der Staatsgrenze zwischen 1742-1918

Am 11. Juni 1742 wurde in Breslau unter britischer Vermittlung ein vorläufiger (provisorischer) Frieden zwischen Österreich und Preußen geschlossen, der eine achtzehnmonatige militärische Auseinandersetzung beendete, die als Erster Schlesischer Krieg in die Geschichte einging. Die endgültige Unterzeichnung der Friedensverträge fand am 28. Juli 1742 in Berlin statt. Das Friedensprotokoll sah vor, dass der König von Preußen als Sieger ganz Niederschlesien und einen beträchtlichen Teil Oberschlesiens, darunter auch Kladsko, das nie zu Schlesien, sondern zu Böhmen gehört hatte, erhalten sollte. Nur das gesamte Gebiet des Fürstentums Teschen sollte Teil der Habsburgermonarchie bleiben, dazu kam ein Teil der unteren Stände von Bohumín aus dem ursprünglichen Ratiboř-Gebiet, sowie der größte Teil der Fürstentümer Opava und Krnov, ein kleinerer Teil des Fürstentums Nisko-Grotkov und im Grunde alle sogenannten mährischen Enklaven in Schlesien. Der Anteil Österreichs an der Gesamtfläche Schlesiens betrug somit weniger als 14 %. Der Name der neu geschaffenen territorialen Einheit wurde als Herzogtum Schlesien, später Herzogtum Ober- und Niederschlesien, als Reminiszenz an den vorherigen Staat und als Ausdruck des staatlichen und landesherrlichen Prestiges angenommen. Das Gebiet wurde jedoch allgemein als Österreichisch-Schlesien bezeichnet.

Die Demarkation der Grenze direkt an den betreffenden Orten begann am 22. September 1742 an der Grenze von Těšín und Pštinsk am Zusammenfluss von Bela und Weichsel in der Nähe des Dorfes Dědice. Die Grenze in diesem Gebiet wurde durch die Weichsel bis zur Stadt Strumen definiert, aber weiter westlich verlief sie durch offenes Land, was dazu führte, dass eine Reihe von Streitigkeiten zwischen Grundbesitzern auf beiden Seiten der Grenzlinie gelöst werden mussten. Auf der Teschener Schlesien Seite bestand die Grenze aus den Gütern Zbytkov, Bonkov, Rychuld und Žibřidovice, wo die Grenze auf der preußischen Seite auf das untere Gut Vladislav zulaufend begann. Die Staatsgrenze folgte dann dem Verlauf des Flusses Petrůvka bis zu seinem Zusammenfluss mit der Olše. Sie folgte dem Verlauf dieses Flusses in nordwestlicher Richtung bis zur Mündung in die Oder beim Dorf Kopytov. Die einzige bedeutende Ausnahme war das Gebiet in der Nähe von Věřňovice, wo die Kommissare die Notwendigkeit respektierten, die Unversehrtheit des Anwesens zu bewahren, das ein Teil der unteren Herrschaft von Německá Lutyně war. Die Grenze verlief weiter flussaufwärts der Oder bis zur Einmündung in die Opava bei Třebovice. In der Folge wurde die untere Herrschaft Bohumín in zwei Teile geteilt, von denen die Stadt selbst und die Dörfer Kopytov, Pudlov und Šunychl an die Österreicher fielen, während auf der preußischen Seite die Burg Bohumín mit dem Alten Hof und die Dörfer Zábylkov, Odra, Olza, Velké Hořice und Belšnice lagen.

Im Fürstentum Opava bildete der Fluss Opava die Grenze zu seinem Provinzzentrum. Das Gebiet am rechten Flussufer, d.h. Ratibořské Předměstí, das Dorf Kateřinky und die zur Stadt gehörenden Ackerflächen, blieben Teil der Hauptstadt von Österreichisch-Schlesiens. Nicht weit dahinter, im Nordwesten, kehrte die Grenze bei dem Dorf Vávrovice zum Lauf der Opava zurück, die gegen den Strom bis zur Stadt Krnov verlief. Genau wie im Fall von Opava blieb die Vorstadt am rechten Ufer Teil des österreichischen Gebietes.

Die Grenzlinie verlief dann weiter entlang des Flusses Opavice und teilte mehrere Herrschaften und Güter. Ähnlich verhielt es sich bei der Festlegung der Grenzen der sogenannten mährischen Enklaven, die jedoch größtenteils bei der Habsburgermonarchie verblieben. Etwas komplizierter war die Situation im Fürstentum Nisza, wo die Kommissare nicht wie in den anderen betroffenen Territorien auf natürliche Hindernisse zurückgreifen konnten und daher gezwungen waren, dem Verlauf der lokalen Straßen, kleinen Wasserläufe und anderen landschaftlichen Orientierungspunkten zu folgen, wobei sie in erster Linie die Grenzen der einzelnen Landgüter des Adels berücksichtigen mussten. Dies war jedoch nicht immer möglich. Die neuen Grenzen betrafen am deutlichsten die Güter Velké Kunětice und Bílá Voda. Die anschließenden Streitigkeiten, die zwischen den Besitzern der Herrschaften beiderseits der Grenze aufflammten, mussten auch nach der Beendigung der Grenzkommission, deren letzte Sitzung am 20. Oktober 1742 in Bílá Voda stattfand, teilweise beigelegt werden.

Bei der Grenzziehung sollten die Kommissare und ihre bevollmächtigten Mitarbeiter Holzpfähle im Feld setzen, wo die Grenzlinie verlaufen sollte. Insgesamt wurden 138 davon auf österreichischer Seite gesetzt. Zu den Pfählen gehörten auch Schilder, auf denen die Königskrone aufgemalt war, aus der ein roter, mit Hermelin gefütterter Königsmantel hervorging. Der Mantel trug die goldene Initialen: M.T.R.I.H.B.R, eine Abkürzung für den Namen und den Titel des Monarchen in der lateinischen Version. Die Übersetzung lautet: Maria Theresia, Kaiserin von Rom und Königin von Böhmen. Die Holzpfosten hielten der Witterung jedoch nicht lange stand und wurden daher durch Grenzsteine ersetzt. Sie trugen jeweils eine numerische Ordnungsbezeichnung und im oberen Teil das Emblem der Kaiserkrone oder des preußischen Adlers oder eine Kombination aus beidem. Ihr Standort wurde auf speziellen Karten verzeichnet. Allein im Bereich der Grenze des Fürstentums Teschen wurden etwa 50 davon aufgestellt, von denen etwa zwanzig bis heute als Erinnerung an die längst untergegangene Grenzlinie erhalten geblieben sind.

Die im Herbst 1742 festgelegte Grenze blieb bis zum Ende der Monarchie im Jahr 1918 in Kraft.

1.4 Entwicklung der Staatsgrenze seit 1918

Am Ende des Ersten Weltkrieges, als die zerfallende österreichisch-ungarische Monarchie begann, neue staatliche Einheiten zu bilden, war es notwendig, den Verlauf der Staatsgrenze auf dem Gebiet des verschwindenden Österreichisch-Schlesien zu klären. Die territorialen Forderungen der Vertreter der Tschechen, Deutschen, Polen und Schlesier stützten sich auf Argumente der historischen Rechte, der nationalen und ethnographischen Verhältnisse und der wirtschaftlichen Interessen. Ein langwieriger Streit um das Territorium der historischen Länder, die sich seit dem Hochmittelalter als eigenständige Fürstentümer konstituiert und zum Teil entwickelt hatten, musste erst durch das Eingreifen der Schlichtungsmächte beendet werden.

Die tschechoslowakische Regierung forderte jedoch die Annexion des linksufrigen Gebietes am Fluss Opava. Dies war der südliche Teil der Ratiboř-Region - die sogenannte Hlučín-Region - wo etwa 50.000 Einwohner auf fast 316 km2 lebten. Die Angliederung an die Tschechoslowakei wurde durch den Friedensvertrag mit Deutschland in Versailles am 28. Juni 1919 festgelegt. Trotz der offensichtlichen Ablehnung der Mehrheit der örtlichen Bevölkerung wurde Hlučínsko am 4. Februar 1920 ohne Volksabstimmung mit dem tschechoslowakischen Territorium vereint. Die Arbeit der Entgrenzungskommission dauerte bis 1923, als zusätzlich die Dörfer Hata und Píšt' annektiert wurden und das Dorf Ovsiště an Deutschland zurückgegeben wurde.

Am kompliziertesten war die Situation in Těšín. Vertreter eines Teiles der polnischen Vertretung gründeten am 19. Oktober 1918 in Těšín eine eigene Gruppe unter dem Namen "Nationalrat des Teschener Fürstentums", der in seiner Erklärung vom 30. Oktober 1918, den Anschluss von ganz Teschen in seinen historischen Grenzen zum wiederhergestellten Polen forderte. Am selben Tag starteten die Tschechen die Organisation des Landesnationalausschusses für Schlesien und am 1. November vereinbarten sie im polnischen Ostrava die Übernahme der Regierung des gesamten schlesischen Gebietes. Die vorläufige Demarkationslinie, deren endgültige Form von den Regierungen beider Staaten beschlossen werden sollte, wurde am 5. November 1918 entsprechend der nationalen Zusammensetzung der Gemeinderäte festgelegt. Nachdem die polnische Regierung Ende November 1918 Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung angekündigt hatte, die nach dem Willen des Nationalrates am 26. Januar 1919 auch auf dem Gebiet von Teschen stattfinden sollten, widersetzte sich die tschechoslowakische Regierung diesem Schritt vehement und besetzte Ende Januar 1919 einen Teil von Teschen bis zum Oberlauf der Weichsel militärisch. Nach der Intervention der Vereinbarungsmächte und langwierigen Verhandlungen beschloss der Botschafterrat in Spa am 28. Juli 1920, dass Teschen wie folgt aufgeteilt wird - die Tschechoslowakei erhält nach ihrem Mindestbedarf den Bezirk Ostrava-Karviná und die Bahnstrecke Košice-Bohumín, d.h. vom historischen Territorium des Fürstentums ca. 1.270 km, auf dem etwa 300.000 Einwohner lebten. 1 012 km mit 140 000 Einwohnern wurde an Polen angegliedert. Die Verwaltung der annektierten Teile von Teschen wurde am 10. August 1920 an die tschechoslowakische und polnische Regierung übergeben. Vier Jahre später wurde die Grenze zusätzlich angepasst, als die Siedlung Hrčava an die Tschechoslowakei angegliedert wurde.

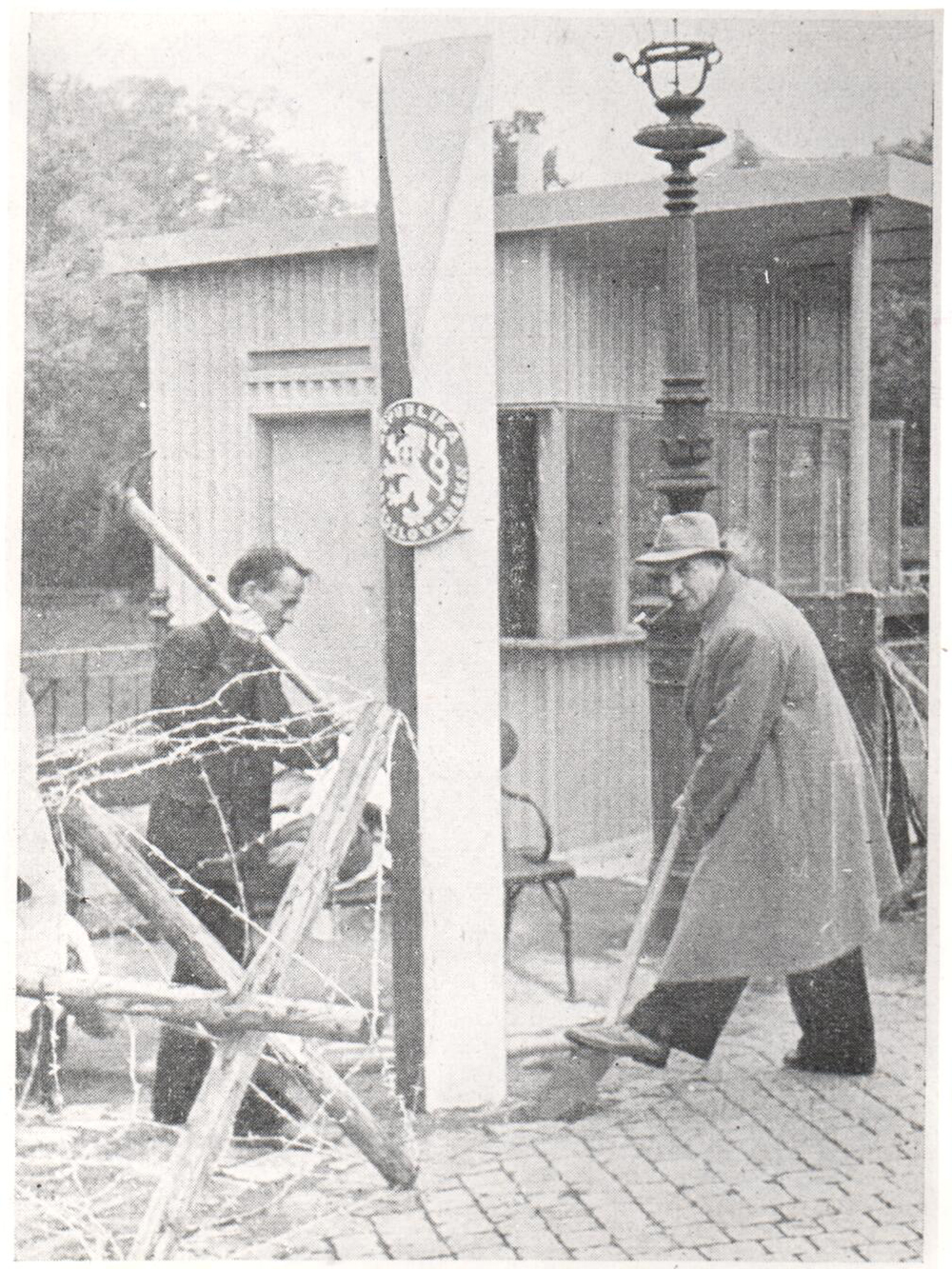

Die neu gezogenen Grenzen wurden mit Grenzsteinen markiert, in die die Abkürzungen der Bundesländer und das Jahr der Verlegung eingemeißelt wurden. Darüber hinaus wurden in den Jahren 1925-1926 an den Grenzübergängen in der gesamten Tschechoslowakei insgesamt 232 Grenzorientierungspfosten aus gepresstem Stahlblech, bemalt in Form einer stilisierten Nationalflagge und zwei gusseisernen Schilden mit einem Löwen aus einem kleinen Staatswappen aufgestellt. Fünfundvierzig von ihnen wurden an Grenzübergängen auf dem Gebiet des tschechoslowakischen Schlesiens installiert.

Die polnische Regierung nutzte auch die politischen Spannungen, die 1938 in dem Diktat Hitlerdeutschlands gipfelten, das tschechoslowakische Grenzgebiet abzutreten. In mehreren diplomatischen Noten forderte sie die sofortige Räumung des tschechoslowakischen Teiles von Těšín, wo die polnische Minderheit am zahlreichsten war, und die Übergabe dieses Gebietes an den polnischen Staat. Die Beschlagnahme umfasste die gesamten politischen Bezirke Český Těšín und Fryštát und betraf teilweise drei Dörfer im Bezirk Frýdek (Šenov, Vojkovice und Žermanice) und später weitere kleinere Teile des Bezirkes Moravská Ostrava (Hrušov, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice und Slezská Ostrava), während Morávka am 10. Dezember 1938 als Teil des politischen Bezirks Frýdek in die Zweite Republik eingegliedert wurde, die sich ab 16. März 1939 als Teil des historischen Schlesiens im Protektorat Böhmen und Mähren wiederfand. Die Fläche des von der polnischen Besatzung betroffenen Gebietes betrug ca. 830 km2.

Westschlesien wurde aufgrund eines von der Tschechoslowakei und Deutschland unterzeichneten Protokolls am 20. November 1938 dem Deutschen Reich angeschlossen. Der Regierungsbezirk Opava wurde Teil des Sudetenlandes, während die Region Hlučín ab Oktober 1938 zum Ratiboř-Kreis des Regierungsbezirkes Opole der Provinz Schlesien (ab 1941 Oberschlesien) gehörte.

Der unter polnischer Besatzung stehende Teil von Těšín wurde am ersten Tag des Zweiten Weltkriegs, d.h. am 1. September 1939, von der deutschen Armee besetzt und als Teil des Regierungsbezirkes Kattowitz dem Reich einverleibt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die polnischen Gebietsansprüche nicht akzeptiert; nach der Intervention der Sowjetunion waren beide Seiten gezwungen, am 10. März 1947 den Alliierten Vertrag zu unterzeichnen. Eine endgültige Entscheidung über die Form der Staatsgrenze wurde erst mit der Unterzeichnung des tschechoslowakisch-polnischen Vertrages in Warschau am 13. Juni 1958 getroffen, der von der Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik auf ihrer Sitzung am 18. September desselben Jahres angenommen wurde. In Schlesien wurden insgesamt 43 Änderungen vorgenommen, die bedeutendsten in der Nähe von Krnov am Zusammenfluss von Opavice und Opava.

1.5 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur 1742-1918

Seit 1743 wurde Österreichisch-Schlesien vom Königlichen Amt in Opava verwaltet, das 1749 in Königliche Vertretung und Kammer und 1763 wieder in Königliches Amt umbenannt wurde. In den Jahren 1783-1783 wurde Österreichisch-Schlesien mit Mähren zusammengelegt und von einem gemeinsamen mährisch-schlesischen Gouvernement mit Sitz in Brünn verwaltet. Gleichzeitig wurde es in zwei Regionen mit Sitz in Těšín und Opava geteilt. Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahr 1848 hörten die Landesbehörden auf zu funktionieren und Schlesien wurde in sieben politische Bezirke aufgeteilt. Diese wurden 1855 abgeschafft und ein Teil ihrer Zuständigkeit wurde auf die gemischten Bezirksämter übertragen. Im Jahr 1868 wurden die politischen Bezirke neu festgelegt. Ab 1849 war die übergeordnete Behörde dieser Kreise das Gouvernement, das 1853 zur schlesischen Landesregierung wurde.

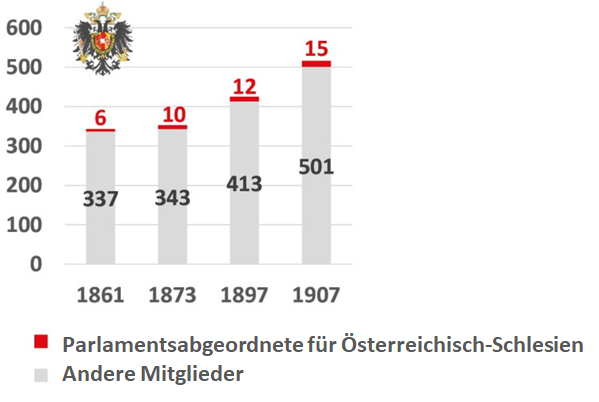

Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahr 1848 wurden die Herrschaften abgeschafft und durch staatliche Verwaltungsstellen ersetzt. Auf der untersten Ebene wurden Gemeinden als lokale Selbstverwaltungsorgane eingerichtet, die von Bezirksgouverneuren beaufsichtigt wurden, die die sogenannten politischen Bezirke verwalteten. Die einzige schlesische Stadt, die einen besonderen Status erhielt, die statutarische Stadt Opava, hatte auch die Aufgaben einer Bezirkshauptmannschaft. Die Justiz wurde von der politischen Verwaltung getrennt, so dass jeder politische Bezirk weiter in mehrere Gerichtsbezirke unterteilt wurde. Die Gebietskörperschaften wurden abgeschafft und in Österreichisch-Schlesien wurden sie nicht wie in Mähren und Böhmen durch Landesregierungen (politische Verwaltungsorgane) ersetzt. An der Spitze der Provinzverwaltung stand das Gouvernement, an dessen Spitze der Gouverneur stand. In Österreichisch-Schlesien hatte der Gouverneur in Ermangelung einer Landesregierung auch das Amt des Regierungspräsidenten inne und war der direkte Vorgesetzte des Bezirkshauptmanns. Der mährisch-schlesische Staat wurde geteilt und Schlesien wurde wieder als selbständiger Staat vertreten, der auf der Ebene der staatlichen Verwaltung durch das Gouvernement mit Sitz in Opava repräsentiert wurde. Es gab auch noch einen gewähltenn ein Selbstverwaltungsorgan - der Schlesische Konvent (ab 1861 Schlesischer Provinziallandtag genannt).

Da das Gouvernement ein staatliches Verwaltungsorgan war und die Bezirksregierungen als Selbstverwaltungsorgane tagten, wurde das Gouvernement 1853 durch die schlesische Landesregierung in Opava ersetzt, die die Kompetenzen und Aufgaben der Landesregierung und des Gouvernements vereinigte. Die schlesische Landesregierung diente bis zum Ende der Existenz von Österreichisch–Schlesien als oberste Verwaltungsbehörde. Im Jahre 1860 wurde es abgeschafft und Schlesien wurde mit Mähren zusammengelegt, aber diese Änderung dauerte nur ein Jahr und ab 1861 existierte Schlesien wieder als selbständiges Land mit einer Landesregierung. Sie wurde von einem Provinzpräsidenten geleitet.

Im Jahr 1849 wurden in Österreichisch-Schlesien sieben politische Bezirke eingerichtet - Bruntál, Frývaldov (Jeseník), Krnov, Opava, Frýdek, Těšín und Bílsko. Es gab 22 Gerichtsbezirke - Bílsko, Skočov, Strumeň, Jablunkov, Těšín, Fryštát, Bohumín, Frýdek, Bílovec, Klimkovice, Odry, Opava, Vítkov, Albrechtice, Krnov, Osoblaha, Bruntál, Horní Benešov, Zuckmantl (Zlaté Hory), Frývaldov (Jeseník), Javorník und Vidnava. Bei einer weiteren Verwaltungsreform im Jahre 1855 wurden die politischen Bezirke abgeschafft, ein Teil ihrer Kompetenzen wurde an die Provinzregierung übertragen und ein Teil an diese Gerichtsbezirke, die nun von gemischten Bezirksämtern verwaltet wurden. Sie wurden von Distrikt-Gouverneuren geleitet.

Im Jahr 1868 wurde die gerichtliche und politische Verwaltung wieder getrennt. Die Gerichtsbezirke blieben gleich, nur in 1869 kam ein weiterer Gerichtsbezirk Vrbno (aus Bruntál), 1873 Jindřichov (aus Osoblaha) und 1904 Polská Ostrava (aus Bohumín) hinzu. Für die politische Verwaltung wurden wieder Bezirksgouvernements mit Bezirksgouverneuren an der Spitze eingerichtet. Österreichisch-Schlesien wurde in sieben politische Bezirke aufgeteilt, die aber nicht mehr ganz dieselben waren wie vor 1855 - Bruntál, Frý- valdov (Jeseník), Krnov, Opava, Fryštát, Těšín und Bílsko. Opava hatte als statutarische Stadt die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaften, und die Städte Bílsko und Frýdek bekamen später einen besonderen Status. Damit wurde eine dreistufige Staatsverwaltung (Bezirksgouvernement - Provinzregierung - Staat) geschaffen. Dieses Verwaltungssystem dauerte bis zum Ende der Monarchie, erst im Laufe der Zeit entstand die Notwendigkeit, die Verwaltungseinheiten rationeller aufzuteilen, und so entstand 1896 der politische Bezirk Bílovec, der vom Bezirk Opava abgeteilt wurde, und 1901 der politische Bezirk Frýdek, der vom Bezirk Těšín abgeteilt wurde. Er bestand aus einem einzigen Gerichtsbezirk - Frýdek, aber im Jahr 1904 wurde ihm der Gerichtsbezirk Polská Ostrava hinzugefügt.

Die lokale Regierung hatte auch drei Instanzen. Auf der untersten Ebene war sie durch Gemeindevorstände, auf der mittleren Ebene ab 1898 durch Kreisstraßenausschüsse und auf der Landesebene durch den Schlesischen Landtag vertreten.

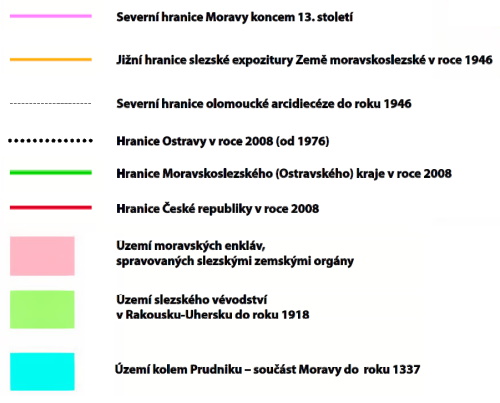

1.6 Entwicklung der internen Verwaltungsstruktur seit 1918

Nach der Gründung der Tschechoslowakei wurde das Verwaltungssystem von Österreich-Ungarn übernommen. Erst 1928 kam es zu einer Reform der Verwaltung, die das Mährisch-Schlesische Land begründete. Es wurden ein Bezirksamt mit Sitz in Brünn und Bezirksämter als Selbstverwaltungsorgane gegründet. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der westliche Teil Schlesiens dem Sudetenland und der größte Teil Teschens der Provinz Schlesien, später Oberschlesien, mit Regierungssitz in Kattowitz zugeschrieben. Nur der Bezirk Frýdek blieb in der sogenannten zweiten Republik und später im Protektorat. Nach dem Krieg wurden auf allen Ebenen nationale Komitees gegründet und mit der Reform von 1949 wurden Regionen geschaffen. Der größte Teil Schlesiens fiel unter den Bezirk Ostrau und ab 1960 ganz Schlesien unter den Nordmährischen Bezirk. Die Regionen wurden 1990 abgeschafft, aber im Jahr 2000 wieder eingeführt; der größte Teil Schlesiens gehört zur Mährisch-Schlesischen Region, nur der Bezirk Jeseník gehört zur Region Olomouc.

Nationale Ausschüsse wurden auch auf der Ebene der Bezirke und Gemeinden gebildet und übernahmen für kurze Zeit die staatliche Verwaltung. Ansonsten wurden die politischen Bezirke Frývaldov (Jeseník), Bruntál, Krnov, Opava, Bílovec, Fryštát und Český Těšín (nach der Trennung eines Teiles von Těšín), die statutarischen Städte Opava und Frýdek sowie der Bezirk Hlučín neu in diese Struktur aufgenommen. Die politischen Bezirke wurden weiter in die ursprünglichen Gerichtsbezirke eingeteilt, von denen es im tschechoslowakischen Schlesien 23 gab.

Im Jahr 1928 wurde eine Verwaltungsreform auf der Grundlage des sog. Organisationsgesetzes durchgeführt, wonach der Staat in vier Länder aufgeteilt wurde - das tschechische, mährisch-schlesische, slowakische und unterkarpatische. Schlesien wurde mit Mähren zusammengelegt und Brünn wurde zum Sitz der regionalen Behörden. Die schlesische Landesregierung hörte damit auf zu existieren. Verwaltung und Selbstverwaltung wurden auf Provinz-, Kreis- und Gemeindeebene zusammengelegt. In Brünn wurde eine Landesbehörde mit Zuständigkeit auch für Schlesien eingerichtet, an deren Spitze ein Landespräsident stand, dem ein Rat, ein Ausschuss und Kommissionen zur Verfügung standen. Die Bezirksverwaltungen waren in gleicher Weise aufgeteilt, so dass der Bezirkshauptmann an der Spitze stand und einen Rat, ein Komitee und Kommissionen zu seiner Verfügung hatte. Die Bezirke waren identisch mit den bisherigen politischen Bezirken. Auf kommunaler Ebene gab es einen Bürgermeister, einen Gemeinderat, einen Gemeindevorstand und Kommissionen.

Nach dem Münchner Abkommen wurde ein großer Teil des tschechoslowakischen Schlesiens an das Reich angegliedert und Teil des Sudetenlandes. Es gehörte zum Regierungsbezirk Opava, der in 15 Landkreise mit Landräten an der Spitze und den Stadtkreis Opava mit einem Bürgermeister an der Spitze unterteilt war. Insgesamt gab es sechs schlesische Bezirke - Bílovec, Bruntál, Frývaldov (Jeseník), Krnov und Opava (Stadt und Land). Die Region Hlučín wurde direkt dem Reich angeschlossen und Teil des Kreises Ratiboř. Nach der Eroberung des sogenannten Zaolzie durch die Polen entstanden die Kreise Cieszyn und Frysztat, die zur schlesischen Woiwodschaft mit Sitz in Katovice gehörten. Nach der Besetzung dieses Gebietes durch die deutschen Truppen wurden die beiden Kreise zu einem Kreis Teschen zusammengelegt, der zum Regierungsbezirk Kattowitz der Provinz Schlesien mit Sitz in Wrocław gehörte, an dessen Spitze der Oberpräsident stand. Im Jahr 1941 wurde die schlesische Provinz unterteilt und es entstand die Provinz Oberschlesien mit dem Regierungspräsidenten in Kattowitz. Innerhalb der sog. Zweiten Republik blieb nur der Rumpfbezirk Frýdek übrig, dem einige Gemeinden des ehemaligen Bezirkes Český Těšín hinzugefügt wurden. Der politische Bezirk Frýdek wurde im Jahr 1942 aufgelöst und in den Bezirk Místek eingegliedert. Das Gebiet unterstand dem Oberlandrat in Moravská Ostrava.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die administrative Aufteilung aus der Zeit vor 1938 wiederhergestellt, aber die Verwaltung wurde von den nationalen Ausschüsse anstelle der früheren Behörden auf der Grundlage des Regierungsprogramms von Košice übernommen. Aus der Besatzungszeit blieb die Eingliederung des Bezirks Frýdek in den Bezirk Místek und die Existenz der statutarischen Stadt Ostrava (der Bezirk Moravská Ostrava wurde aufgehoben). In Gebieten mit überwiegend deutscher Bevölkerung wurden Kreis- und Ortsverwaltungskommissionen eingesetzt. Auf Provinzebene wurde Schlesien vom Mährisch-Schlesischen Provinzausschuss in Ostrava verwaltet. Die Verfassung vom 9. Mai 1948 sprach jedoch nicht von nationalen Landesausschüsse, sondern teilte die nationalen Ausschüsse in Orts-, Bezirks- und Regionalausschüsse auf. Am 1. Januar 1949 wurden regionale Ausschüsse gegründet, deren Exekutivorgane waren: der Rat, der Vorsitzende (und seine Stellvertreter), Sekretäre und Kommissionen. Die Gebiete der Regionen hielten sich nicht an die Landesgrenzen. Die Region Ostrava umfasste die schlesischen Kreise Bílovec, Český Těšín, Fryštát, Hlučín, Krnov, Opava, Ostrava und Vítkov. Die Bezirke Bruntál und Jeseník wurden in die Region Olomouc eingegliedert.

Im Jahr 1960 fand eine weitere Verwaltungsreform statt, die das regionale System beibehielt, aber die Einteilung der Regionen änderte und die Anzahl der Regionen und Bezirke reduzierte. Das tschechoslowakische Schlesien wurde zusammen mit den angrenzenden Teilen Mährens zu einem einzigen nordmährischen Kreis, der in 10 Bezirke gegliedert war, von denen die Bezirke Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Bruntál und Šumperk in Schlesien lagen oder sich mit diesem überschnitten. Diese Bezirke existierten auch nach 1990 weiter, als die Regionen abgeschafft wurden und die Hauptverwaltung von den Bezirksbehörden durchgeführt wurde. Im Jahr 1994 wurde der Bezirk Jeseník hinzugefügt. Im Jahr 1997 wurde ein Gesetz über die Schaffung von höheren territorialen Selbstverwaltungseinheiten verabschiedet, die Regionen mit regionalen Büros waren. Die Bezirke wurden im Jahr 2000 eingerichtet, wobei der größte Teil von Böhmisch-Schlesien zum Mährisch-Schlesischen Kreis gehörte, nur der Kreis Jeseník zum Olmützer Kreis. Im Jahr 2002 wurden im Rahmen der zweiten Phase der territorialen Verwaltungsreform die Bezirksämter abgeschafft und die territorialen Einheiten - Bezirke - blieben bestehen. Die Zuständigkeit wurde teilweise auf regionale Behörden und teilweise auf Gemeinden mit erweiterter Zuständigkeit übertragen.

1.7 Die Entwicklung der Gebäude auf dem Gebiet von Tschechish-Schlesien

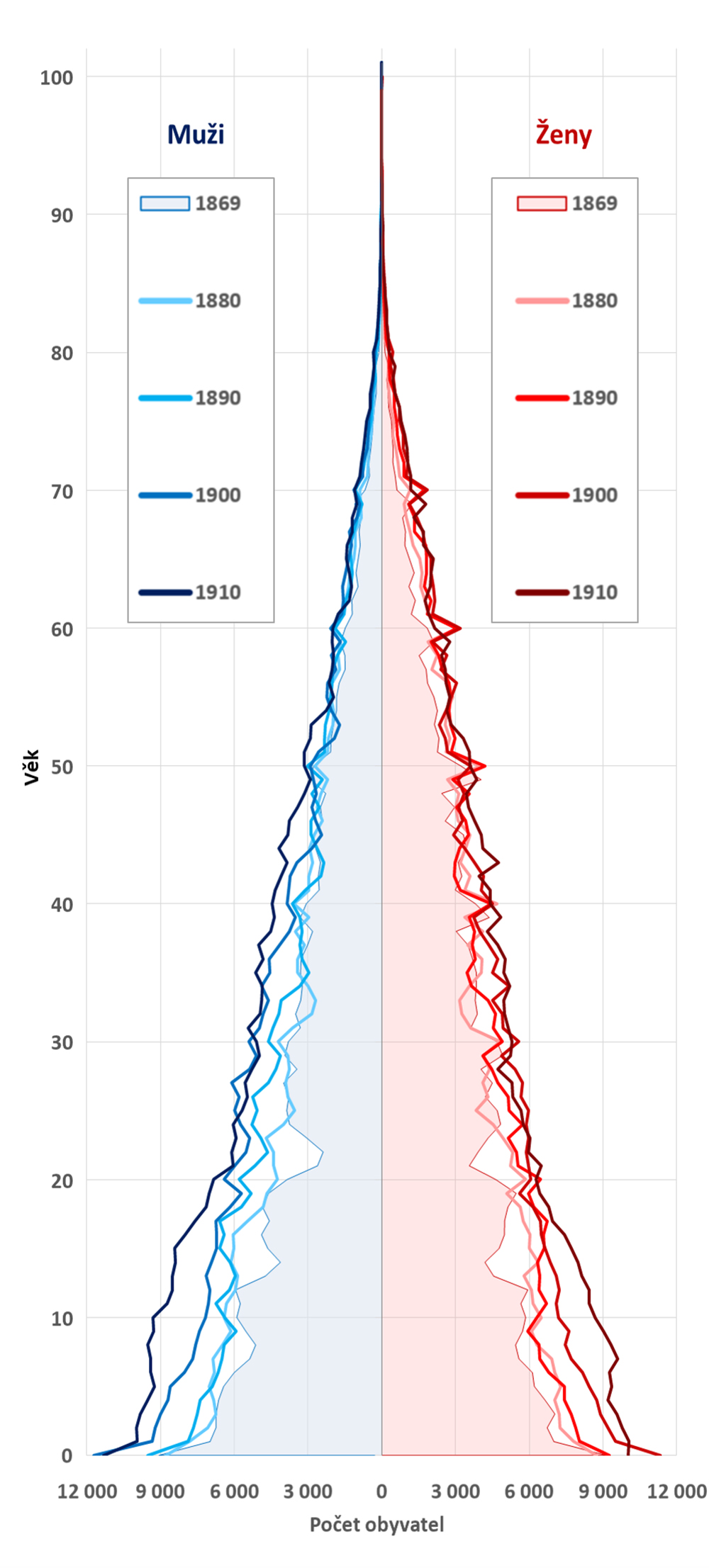

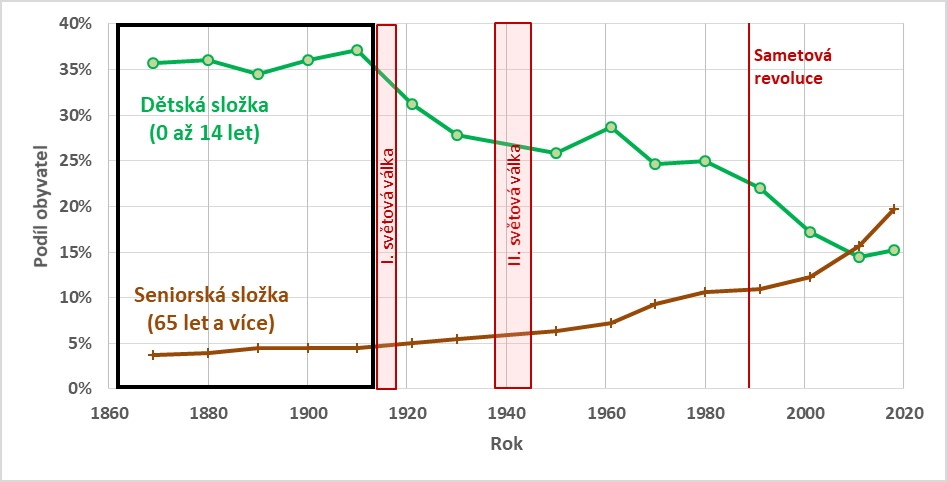

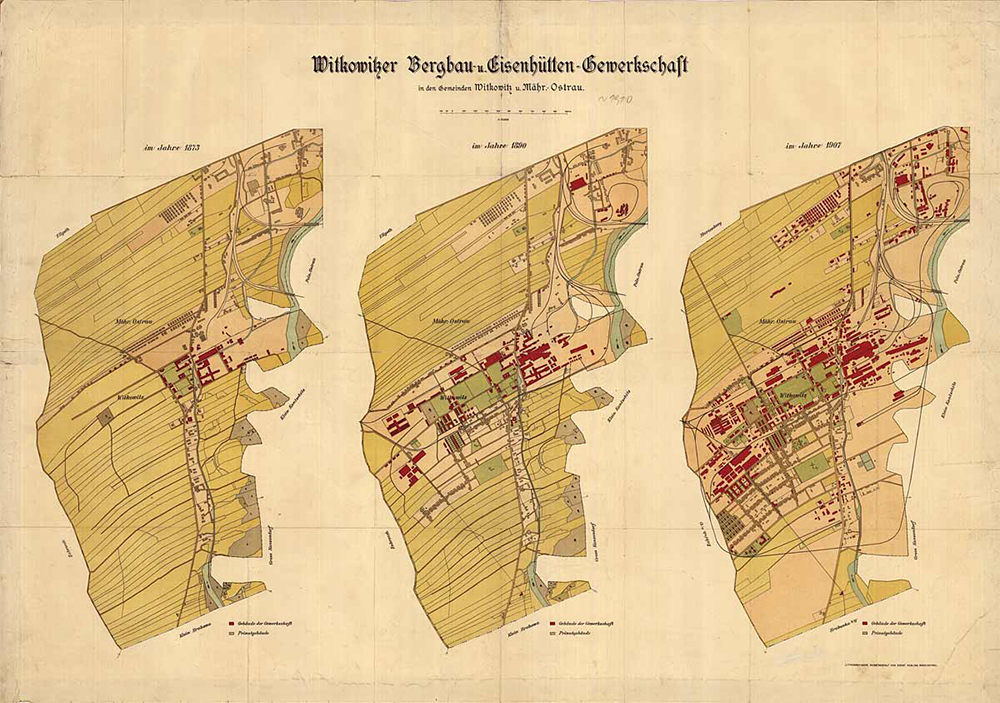

Das Gebiet von Nordmähren und Tschechish-Schlesien hat in den letzten zweihundert Jahren rasante Bevölkerungsveränderungen erlebt, die sich auch in der Entwicklung der bebauten Fläche niedergeschlagen haben. Diese Veränderungen sind sowohl in den Städten als auch auf dem Land zu beobachten. Einige Siedlungen haben ihre Bevölkerung vervielfacht, während anderswo die Bevölkerung nur noch ein Bruchteil dessen ist, was sie vor einem Jahrhundert war. Viele Dörfer sind zu Städten geworden, während einige Städte aufgrund des Bevölkerungsrückganges zu Dörfern geworden sind.

Das älteste Siedlungsgebiet ist das Gebiet der Niederungen, wie die Schlesische Tiefebene (Opava, Hlučín und Osoblažský výběžek). Sie zeichnen sich durch relativ kompakte, konzentrierte Dörfer aus. In der Regel stehen die Häuser dicht aneinandergereiht entlang der Straße oder des Dorfplatzes. Der Innenbereich ist durch Gartenzäune und Straßen deutlich von den Feldern getrennt. Die Felder, bzw. das Ackerland, sind in Blöcke - Linien aufgeteilt, die wiederum in schmale Streifen unterteilt sind. Felder in verschiedenen Zeilen können zum selben Gebäude gehören.

Die Region Jeseníky ist ein jüngeres Gebiet, das vor allem in der Zeit der hoch- und spätmittelalterlichen (deutschen) Kolonisation besiedelt wurde. Es gibt geplante, meist langgestreckte Terrassendörfer und Walddörfer. Die Häuser sind locker entlang einer Straße oder eines Baches angeordnet, ihr Abstand richtet sich nach der Breite des Ackerstreifens (Pflugland), der sich hinter der Scheune eines jeden Hofes erstreckt.

Im Gebiet östlich von Ostrava, wie auch in Podbeskydí, ist der planmäßige Charakter der Terrassendörfer weniger ausgeprägt als in den Walddörfern; die Gehöfte sind in unregelmäßigen Grenzen entlang der Straße angeordnet. Dieser Übergangstyp wird als Kettendorf bezeichnet. In den bergigen Gebieten der Beskiden haben die Dörfer der jüngsten Siedlung einen eher locker gruppierten Massenplan. Sie sind ein Übergangstyp zwischen Dörfern und isolierten Dörfern.

Die größeren Straßendörfer in den Regionen Fryštát (Karviná) und Těšín zeichnen sich durch unregelmäßige Bebauung entlang der Straßen aus. Die zersplitterte schlesische Entwicklung hängt hier mit der Änderung der Lebensweise und dem Bevölkerungswachstum zusammen, das bis zum Ende des 18.Jahrhunderts zurückreicht.

Neben den oben genannten ländlichen Siedlungstypen finden sich auf dem Gebiet von Nordmähren und Schlesien auch Übergangsformen von Siedlungen, die die Merkmale mehrerer Typen tragen. Es ist zu betonen, dass sich der Charakter der Siedlung im Laufe der Zeit verändert hat, Siedlungen entstanden und verschwanden, der ursprüngliche Charakter der Siedlung wurde von einer "neuen Schicht" überdeckt. Grundtypen von Städten.

Die Städte auf dem Gebiet von Nordmähren und Schlesien lassen sich nach dem Typ in die folgenden Gruppen einteilen: die ältesten Entwicklungsstädte, vorkolonial, mit unregelmäßigem Boden (Opava, Krnov), planmäßig gegründete Städte in der Kolonisationsphase des Hochmittelalters, die sich durch einen rechteckigen Grundriss ihres Kerns und eine quadratische (Bruntál, Horní Benešov, Hlučín) oder rechteckige (Osoblaha, Bílovec, Klimkovice) Form des Platzes auszeichnen, aus Dörfern gebildete Städte, ohne einen zentralen Marktplatz mit städtischem Charakter (Město Albrechtice, Slezská Ostrava, Rychvald), moderne Städte, deren urbane Funktion im Zusammenhang mit der Industrialisierung entstanden ist (Třinec), und Städte, die teilweise oder ganz nach einem modernen Regulierungsplan geplant wurden (Český Těšín, Havířov, Nový Bohumín, teilweise "neues" Karviná und "neues" Orlová).

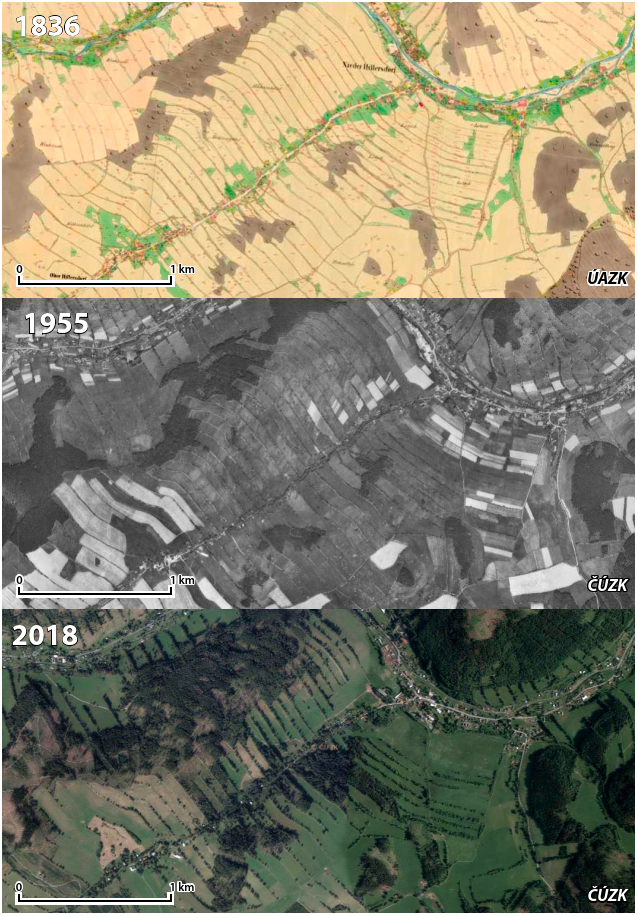

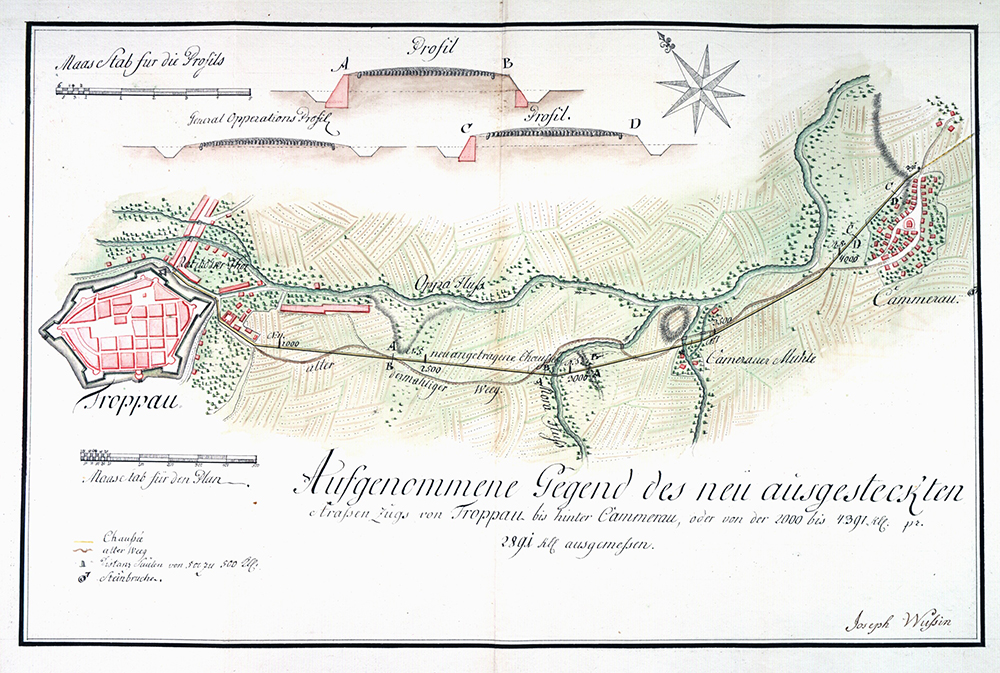

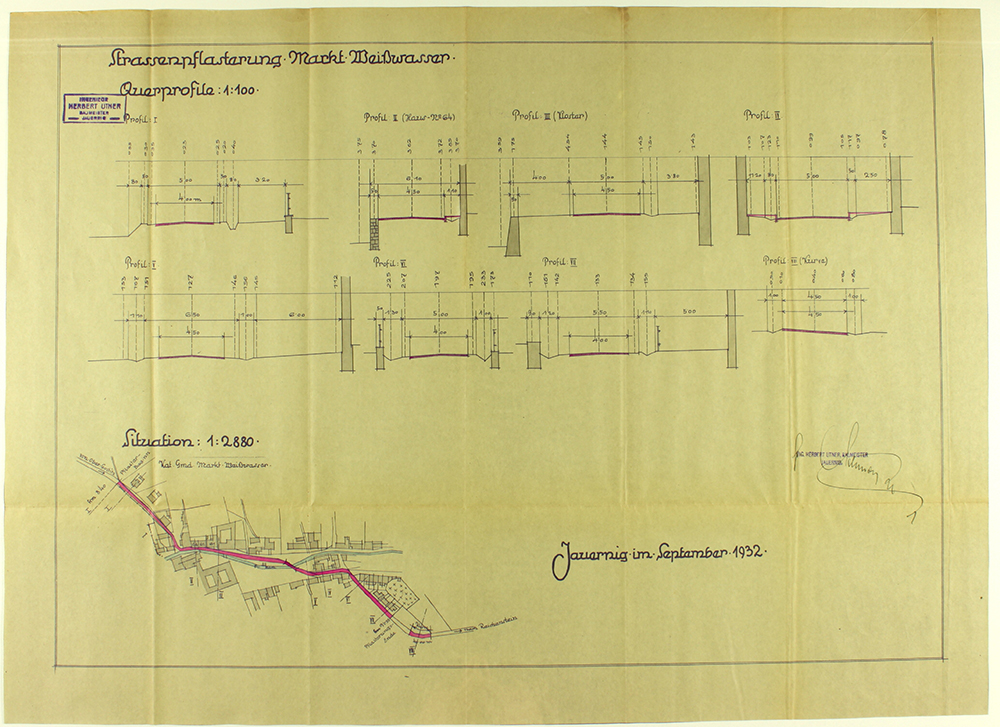

Entwicklung nach Bereichen. Grundlage für die Untersuchung der Entwicklung des bebauten Gebietes sind Karten von stabilen. Katastern aus den Jahren 1830-1840, preußische Militärkarten aus dem Jahr 1877, Luftbildaufnahmen aus dem Jahr 1955 und regelmäßig eingescannte farbige Luftbildkarten aus der Zeit nach 2000.

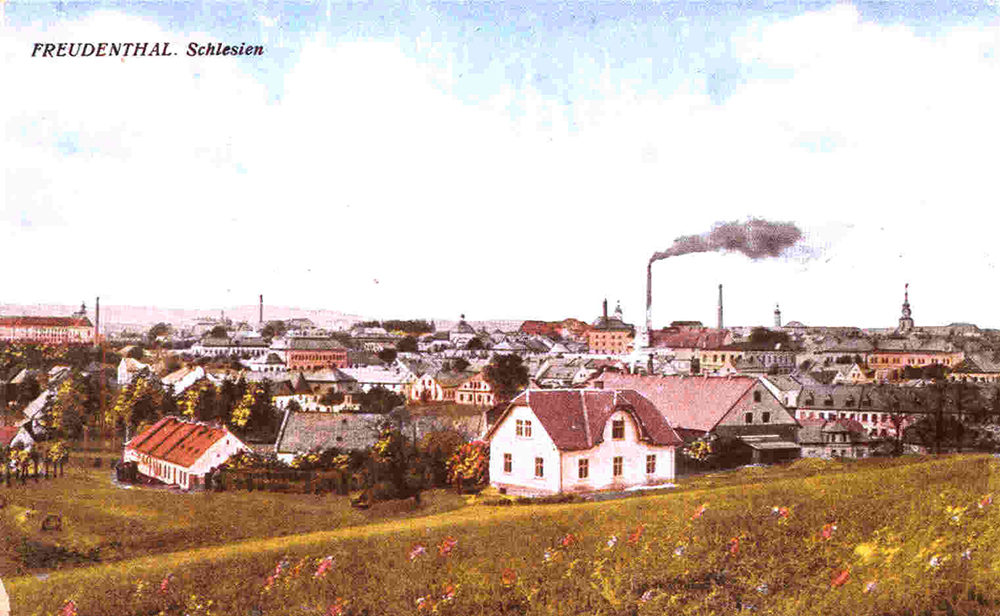

Jesenicko. Die Landschaft von Jeseníky (Altvatergebirge) ist vom Beginn der Industrialisierung nicht sehr betroffen, neue Produktionsstätten befinden sich hauptsächlich in den Städten. Krnov wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Industrie- und Handelszentrum der Region. Von grundlegender Bedeutung für die Stadt waren die Anlage einer neuen Straße nach Osoblaha und der Bau eines Eisenbahnknotens im Jahr 1872. Neben den Fabriken entstanden auf allen Seiten der Innenstadt neue Wohnviertel. Leider wurde die Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt. Vom historischen Kern blieb nur ein Torso übrig, das Werk der Zerstörung wurde durch die sozialistische Expansion vollendet. Die äußeren Wohnviertel waren weniger zerstört, aber die Plattenbauten folgten nicht dem Straßennetz der Vorkriegszeit. Andere Städte wurden am Ende des Zweiten Weltkrieges in ähnlicher Weise zerstört, vielleicht am meisten Osoblaha. Der Abriss historischer Kerne und unsensible Neubauten haben die Siedlungen irreversibel geschädigt. In vielen von ihnen verschwand der zentrale Platz und wurde durch eine Straßenkreuzung ersetzt (Andělská Hora), andere verloren aufgrund des Bevölkerungsrückganges ihren Stadtstatus (Osoblaha).

Mit dem Beginn der Industrialisierung zieht die Landbevölkerung auf der Suche nach Arbeit in die Industriezentren und ihre Zahl beginnt zu sinken. Ende des 19. Jahrhunderts waren in Jeseniky die Dörfer mit einer ungünstigen Bevölkerungsbilanz in der Überzahl. Den stärksten Rückgang gab es in den Grenzbezirken, wobei nur Krnovsko eine positive Entwicklung verzeichnete. Die ländliche Bevölkerung hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Der Wendepunkt kam mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Vertreibung der damals überwiegend deutschen Bevölkerung. Eine dauerhafte Wiederbesiedlung mit Neuankömmlingen aus anderen Landesteilen und dem Ausland (Rumänien, Ukraine) war nicht möglich; die Häuser verfielen, einige Dörfer verschwanden, andere blieben mit einer viel geringeren Einwohnerzahl bestehen. Verlassene Hütten werden für Erholungszwecke genutzt, und der Bau von Hütten und betrieblichen Erholungseinrichtungen wird gefördert. Die intensive Landwirtschaft wird an Orten mit ungünstigeren Bedingungen durch Weideviehhaltung ersetzt und abfallende Felder werden mit Bäumen überwuchert. Trotzdem behalten kleinere und abgelegenere Siedlungen ihren ursprünglichen visuellen Charakter, die Aufteilung der Felder ist immer noch klar, und Talorte bleiben Talorte (Holčovice, Heřmanovice). Dagegen breiten sich Dörfer mit einer guten Verkehrsanbindung an Pendlerzentren mit flächendeckenden Neubauten in die Landschaft aus.

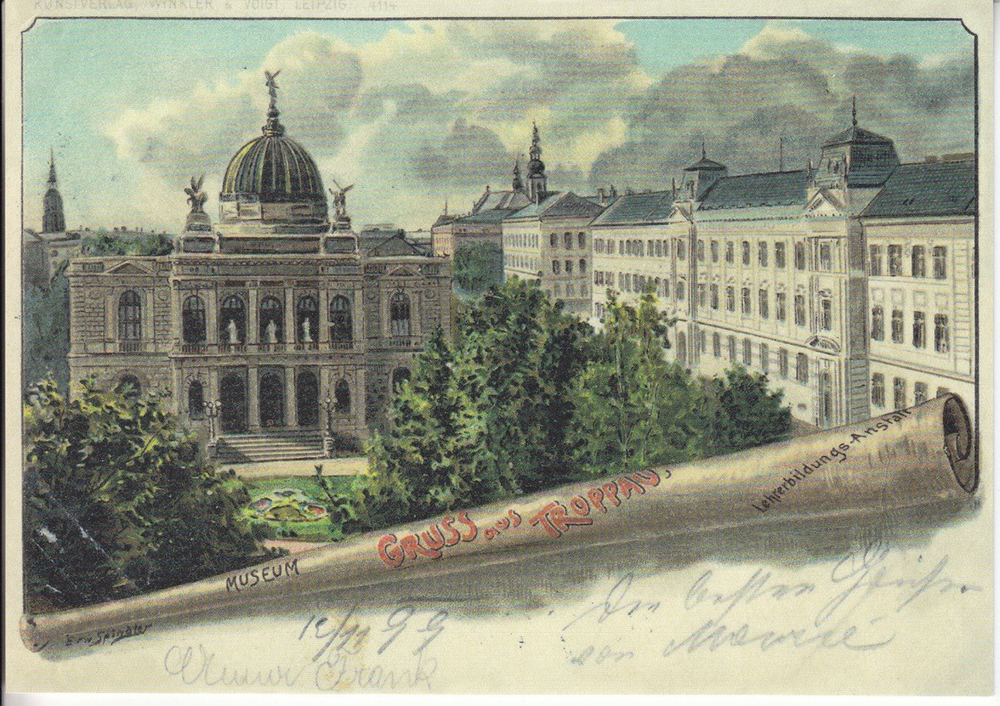

Opava. Die landwirtschaftlich geprägte Region der Schlesischen Tiefebene wurde zunehmend durch Opava als wichtiges regionales Zentrum beeinflusst. Obwohl Opava zur Zeit des Beginns der Industrialisierung wirtschaftlich hinter Krnov zurücklag, war es das Verwaltungszentrum von Österreichisch-Schlesien und eine Stadt der Schulen. Die städtebauliche Entwicklung erreichte an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt, als u.a. repräsentative Mietshausviertel entstanden. In den 1920er Jahren setzte sich die Entwicklung der Stadt mit dem Bau von Wohnvierteln fort. Die Region Opava litt jedoch stark unter den Kämpfen der sog. Ostrauer Operation am Ende des Zweiten Weltkrieges und die Stadt Opava wurde zu 70% zerstört. Der radikale Plan, der die Sanierung des restlichen historischen Kerns vorsah, wurde glücklicherweise nicht umgesetzt, aber viele Häuser, vor allem Jugendstilhäuser, wurden in den folgenden Jahren abgerissen. Die Urbanisierung der Nachkriegszeit respektierte den historischen Kontext nicht und in den 1970er und 1980er Jahren wurden hauptsächlich Plattenbausiedlungen gebaut. Auch die Vororte bzw. das ehemals eigenständige Dorf Kateřinky wurden mit Neubauten überlagert.

Auch die Region Opava ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts von Stagnation und Bevölkerungsrückgang geprägt, wenn auch in geringerem Maße als Jesenicko. Die Dörfer behielten jedoch in den 1950er Jahren noch ihren landwirtschaftlichen Charakter und die charakteristischen Merkmale von konzentrierten Dörfern mit in dünne Streifen unterteilten Feldern. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts änderte sich durch die Kollektivierung der Landwirtschaft der Charakter der Landschaft von einer Reihe schmaler Felder zu großen Feldern. Die ehemals ordentlichen, kompakten Dörfer in der Nähe von Opava begannen in die Landschaft zu wachsen (Otice, Slavkov, Kylešovice). Die Suburbanisierungstendenzen haben sich seit dem Jahr 2000 verstärkt, aber die weiter entfernten Dörfer haben noch immer ihren ursprünglichen Charakter behalten (Brumovice, Loděnice, Tábor).

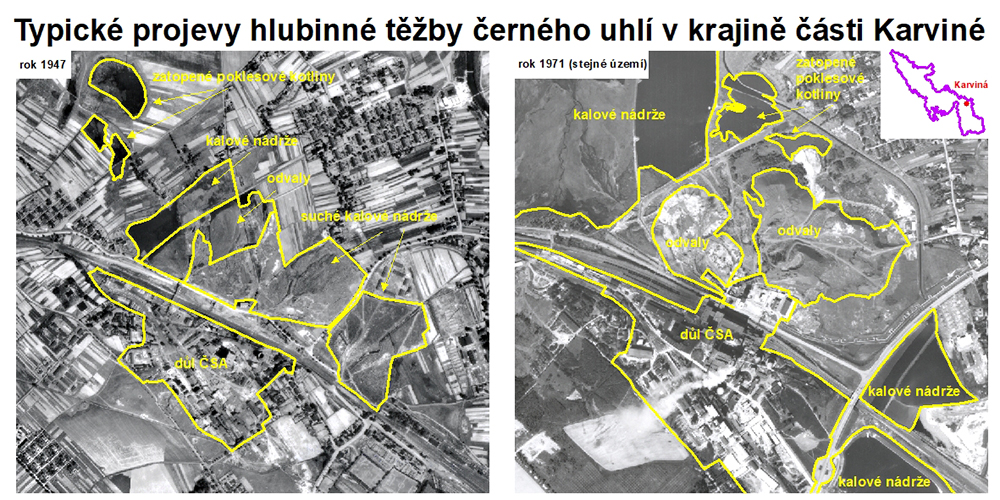

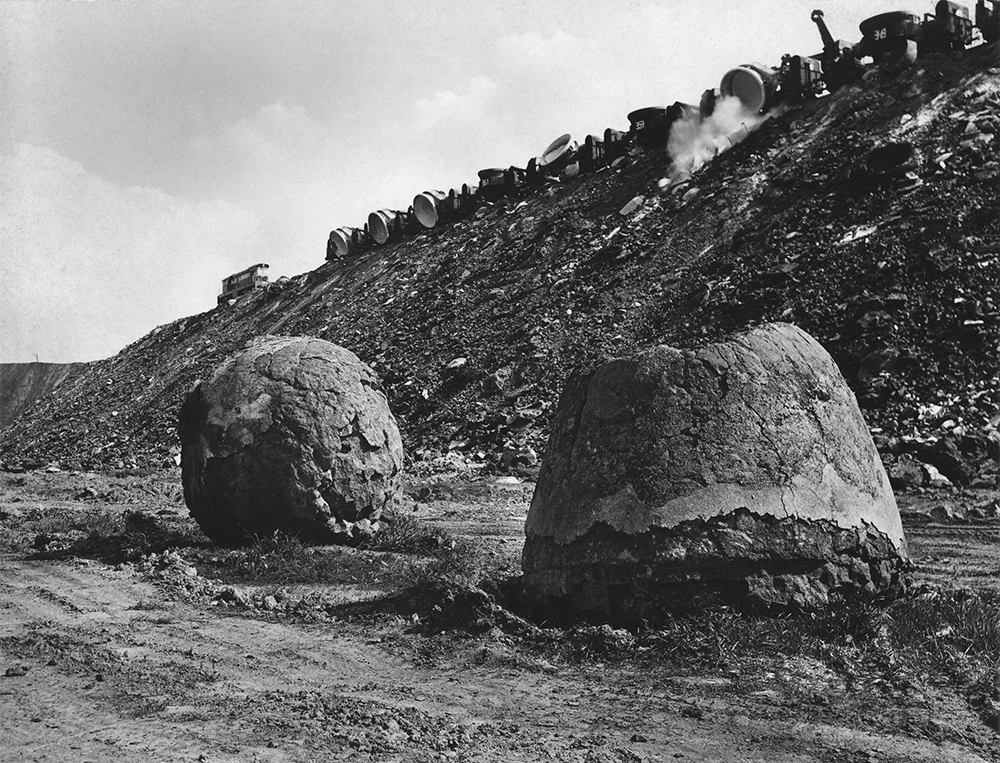

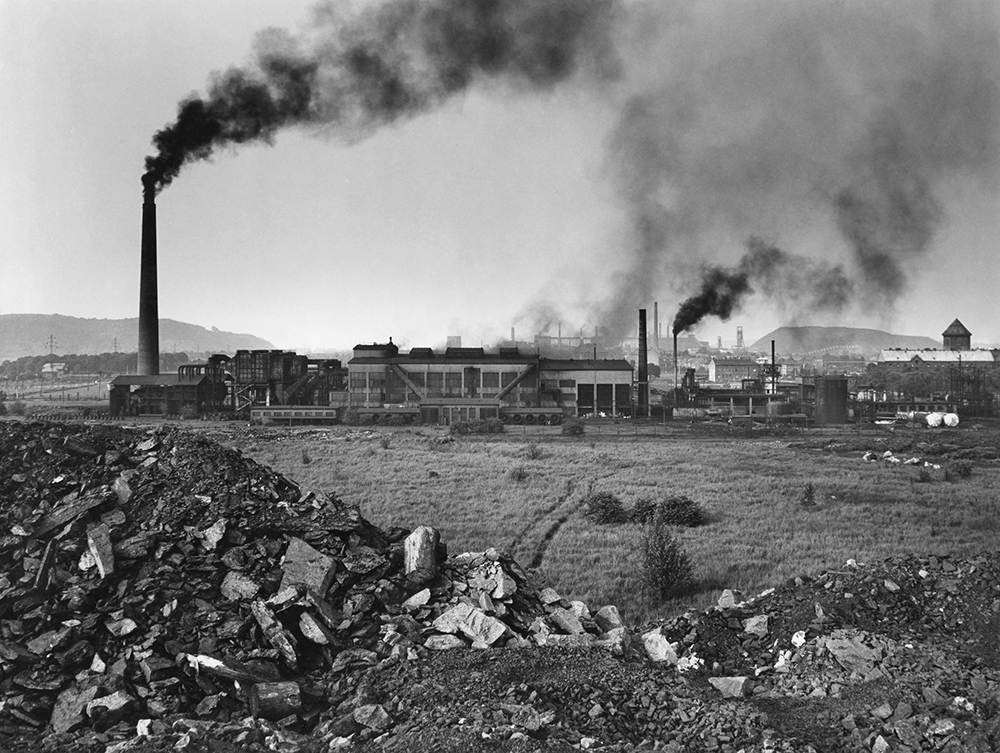

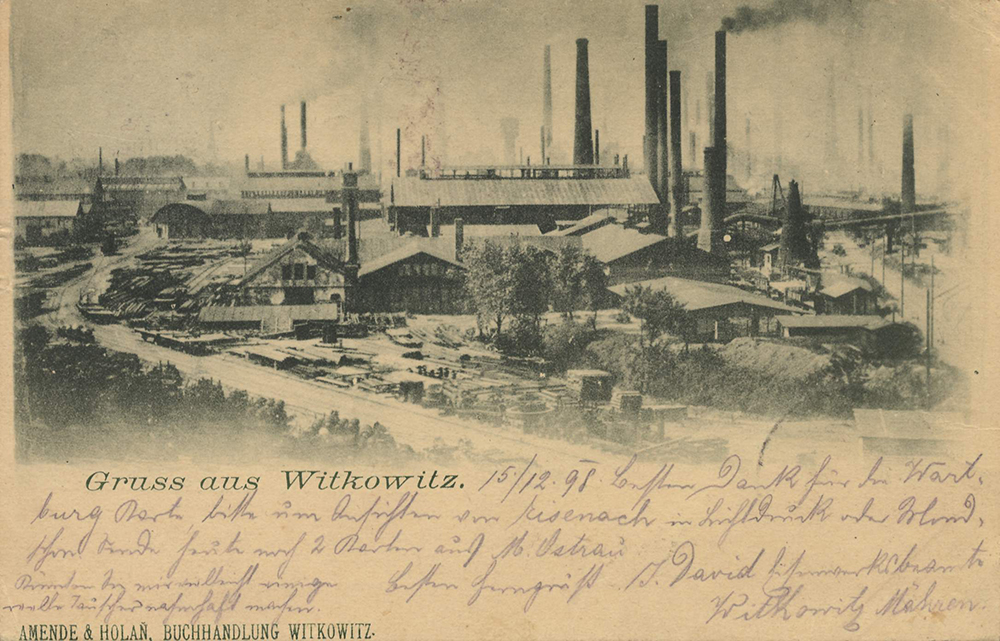

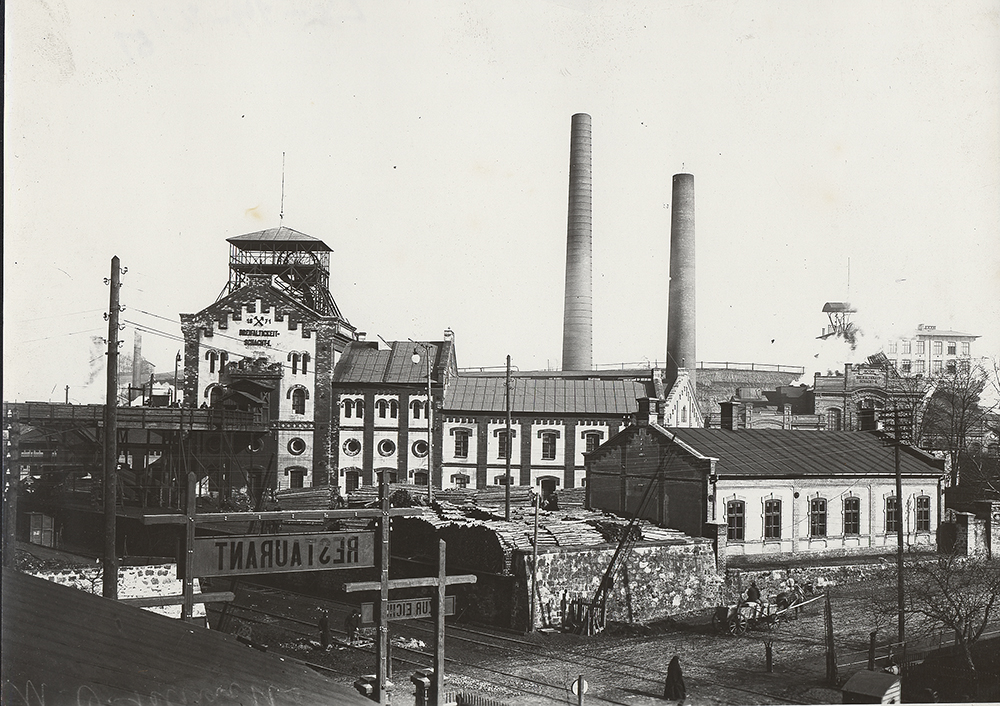

Fryštát (Karviná) und Těšín. Der östliche Teil von Tschechish-Schlesien hat seit Beginn der Industrialisierung die schnellste Entwicklung durchgemacht, die vor allem mit dem Kohlebergbau und der Schwerindustrie verbunden ist. In den Regionen Ostrava, Bohumín und Fryštát haben zwei Drittel der Dörfer ein explosives Wachstum erfahren, unter anderem dank der Zuwanderung aus Halych. Neben den Städten nimmt auch in den Dörfern in Reichweite der Arbeitsmöglichkeiten die Bevölkerungsanzahl zu. Unregelmäßige Kettendörfer und verstreute Wohnsiedlungen beginnen sich zu verdichten. Die Möglichkeit, sich anders zu vergnügen als durch die Arbeit auf den Feldern, hat die landwirtschaftliche Tradition und die soziale Struktur umgeworfen. Es kam zu einer bis dahin undenkbaren Teilung der Felder, da der Ertrag aus der Ernte nur eine Ergänzung zum Familieneinkommen war. Die Verteilung der Gehöfte erfolgte meist spontan und war an lokale Straßen gebunden. Dennoch lassen sich auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den meisten großen Industriegebieten noch erhebliche Unterschiede in der Wohndichte beobachten, vor allem in der Nähe von Bergwerken, wo Bergbaukolonien entstanden sind (Rychvald, Petřvald, Orlová-Poruba) und an abgelegeneren Orten, wo die Bebauung noch relativ spärlich ist (Střítež, Návsí, Vendryně). Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdichtet sich die Wohnbebauung auch außerhalb der Industriezentren und verliert im größten Teil des Gebietes ihren ursprünglichen Charakter der Streusiedlung und der großen Abstände zwischen den einzelnen Gehöften und bedeckt nach und nach fast das gesamte Kataster.

Die Landschaft von Karviná hat sich am meisten verändert. Infolge der Bergbautätigkeit und ihrer Folgen sind Teile von Siedlungen (Orlová) oder ganze Siedlungen (die ursprüngliche Karviná) verschwunden. Das neue Karviná begann als erste der neuen Siedlungen von Ostrava bereits 1947 zu entstehen, als nördlich von Fryštát die Satellitenstadt Stalingrad, später Nové Město genannt, mit einem axialen Boulevard, der Allee der Befreiung gegründet wurde. Infolgedessen stieg die Bevölkerung zwischen 1950 und 1961 von etwa 8.500 auf etwa 27.800. Im Rahmen der kontrollierten Entwicklung der Brennstoffbasis begannen die ersten Siedlungen mit sogenannten zweistöckigen Häusern in erreichbarer Entfernung von den Gruben zu entstehen. Im Jahr 1955 wurde beschlossen, dass die Siedlungen in Šumbark und Dolní Bludovice zu einer neuen Stadt zusammengelegt werden, für die der Name Havířov gewählt wurde. Die Achse der städtebaulichen Komposition wurde der Boulevard Hlavní třída, früher die Těšín-Straße.

Nach einem durchdachten Stadtplan, entstand viel früher, in den 1920er und 1930er Jahren des 20. Jahrhunderts Český Těšín, nachdem Těšín durch die Staatsgrenze geteilt wurde und sein historisches Zentrum auf der polnischen Seite blieb. Das Stadtzentrum wurde gebaut. Die Hauptstraße und der rechteckige Hauptplatz mit dem Rathaus (1929) wurden zur Grundlage der Zusammensetzung der Stadt, die zwischen der Eisenbahn und dem Fluss Olše liegt. Der zentrale Teil der Stadt wurde im Süden durch die heutige Střelniční Straße begrenzt, aber eine lockerere Vorstadtbebauung setzte sich weiter südlich zwischen der Eisenbahn und dem Fluss und auch westlich der Eisenbahn fort. Dieser Teil der Stadt ist durch den Dreizack der Straßen Ostravská, Frýdecká und Jablunkovská gekennzeichnet, später ergänzt durch die Straße nach Fryštát. Ein Beispiel für ein Dorf, das 1930 zu einer Stadt wurde, ist Třinec. Die Bedeutung der Siedlung wuchs dank der Errichtung eines Hütten- und Eisenwerkskomplexes in den späten 1840er Jahren, aus dem später die Třinec-Hütte hervorging.

2. RÄUMLICH-GEOGRAFISCHER KONTEXT

INHALT DES KAPITELS

2.1 Geologie

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.2 Geomorphologie

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.3 Gewässer

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.4 Klima

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.5 Vegetation

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)

2.6 Vegetation - nicht heimische und invasive Pflanzen

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)

2.7 Begleitende (synanthrope) Tiere

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.8 Invasive Arten

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.9 Gefährdete und seltene Tiere

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.10 Einwanderer

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.11 Kuriositäten und Raritäten

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.12 Rückkehrer und Verschwundene

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.2 Geomorphologie

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.3 Gewässer

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.4 Klima

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. (SZM)

2.5 Vegetation

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)

2.6 Vegetation - nicht heimische und invasive Pflanzen

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D. (SZM)

2.7 Begleitende (synanthrope) Tiere

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.8 Invasive Arten

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.9 Gefährdete und seltene Tiere

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.10 Einwanderer

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.11 Kuriositäten und Raritäten

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.12 Rückkehrer und Verschwundene

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. (SZM)

2.1 Geologie

Schlesien zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Vielfalt der geologischen Struktur aus, da sich hier zwei große geologische Einheiten - das Böhmische Massiv und die Westkarpaten - überschneiden. Dies hängt mit den geologischen und mineralogischen Bedingungen zusammen. Von grundlegender Bedeutung für die geologische Entwicklung des Böhmischen Massivs war der herzynische oder variszische Gebirgsbildungszug, der vor etwa 380 bis 300 Millionen Jahren vom Oberdevon bis zum Unterperm stattfand. Das am besten erhaltene Überbleibsel des variszischen Gebirges ist das Böhmische Massiv. Die variszischen gebirgsbildenden Prozesse formten es zu einer festen Einheit, die später nicht mehr gefaltet wurde und allmählich von mesozoischen und tertiären Sedimenten überlagert wurde. Seine heutige Form erhielt es im Quartär, hauptsächlich durch die Vergletscherung und die anschließende Bildung des Flussnetzes.

Proterozoikum (Urgebirge). Zu dieser ältesten geologischen Periode gehören die variszische Orogenese mit stark überarbeiteten Gesteinen in den Kernen der Gewölbekonstruktionen oder Fachwerke im metamorphen Schlesien im Groben Jeseník (Desen- und Keprinisches Gewölbe).

Paläozoikum (Frühgeschichte). In der mährisch-schlesischen Region sind devonische Gebirge weit verbreitet, die in zahlreichen Oberflächenaufschlüssen im Rauen und Niederen Jeseník aufgeschlossen sind. Eine interessante devonische Fauna kommt aus Chabičov und Horní Benešov.